社会人の学びの潮流を俯瞰するとともに、新たな学びに挑戦する現場のレポートを行い、これからの働き方やキャリアの道筋を描く上で本質的に考えるべきことの解明をめざしてスタートしたシリーズ「学びのこれから」。

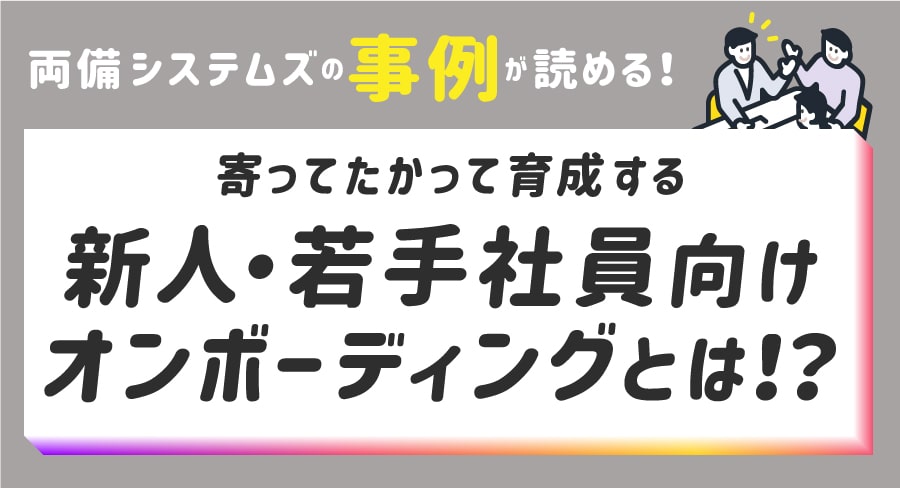

第5回は、これまでの連載から浮かび上がってきた「問いを立てることの意味」「子どもから学ぶ意味」について取りあげます。今回お話し頂いたのは、立正大学 心理学部教授鹿嶋真弓先生。

子どものつぶやきから始める主体的で深い学びを生み出す「問いを創る授業」を開発、全国の学校に展開されてきた方です。鹿嶋先生は、子ども達の持つ無限の可能性について、大人が学ぶことの意味について、熱く語ってくださいました!

目次 *クリックすると、各章にジャンプします

Q1: まず鹿嶋先生のキャリアについてお聞かせ頂けますか?

●荒れている学校での出会い ~荒れは何かを成し得る大きなエネルギーをもっている~

●構成的グループエンカウンターのブレイク、大学院での学び、行政機関・大学で教育に携わる立場へ

Q2:そういう中で「問いを創る授業」に問題意識を持たれた理由は何だったんでしょうか?

Q3: 「問いを創る授業」の中では、最初に内発的動機づけを置かれていますよね。

Q4:「不思議のタネ」の設定の仕方をきめ細かく考えていらっしゃいますが、どのような工夫をされているんですか?

★後編はこちら

Q1: まず鹿嶋先生のキャリアについてお聞かせ頂けますか?

●荒れている学校での出会い ~荒れは何かを成し得る大きなエネルギーをもっている~

●構成的グループエンカウンターのブレイク、大学院での学び、行政機関・大学で教育に携わる立場へ

Q2:そういう中で「問いを創る授業」に問題意識を持たれた理由は何だったんでしょうか?

Q3: 「問いを創る授業」の中では、最初に内発的動機づけを置かれていますよね。

Q4:「不思議のタネ」の設定の仕方をきめ細かく考えていらっしゃいますが、どのような工夫をされているんですか?

★後編はこちら

Q1: まず鹿嶋先生のキャリアについてお聞かせ頂けますか?

大学卒業後、教職の道に進みました。実は、出身学部は理学部化学科で、教育学部出身ではありません。化学の専門が柱にあり、一般企業を目指す人もいれば教職を目指す人もいる多様な仲間と一緒に学びの場を共有できたことは貴重な経験でした。

そして何よりも大学時代の恩師であり生涯通しての師匠である國分康孝(こくぶやすたか)先生に出会えたことは、私のキャリアに大きな影響を与えました。國分先生は、構成的グループエンカウンター(集団学習体験を通して、本音と本音の交流を行うことで「ふれあい」と「自己発見」を促進し、行動変容と人間的な自己成長をめざすための手法。これを繰り返し行うことで、親密な人間関係づくりも可能となる。)を日本に紹介、普及させた方です。

そして何よりも大学時代の恩師であり生涯通しての師匠である國分康孝(こくぶやすたか)先生に出会えたことは、私のキャリアに大きな影響を与えました。國分先生は、構成的グループエンカウンター(集団学習体験を通して、本音と本音の交流を行うことで「ふれあい」と「自己発見」を促進し、行動変容と人間的な自己成長をめざすための手法。これを繰り返し行うことで、親密な人間関係づくりも可能となる。)を日本に紹介、普及させた方です。

今までの学校教育は、いかに早く正解にたどり着き問題を解決するか、いかに多くの知識や情報を得るかといったAIのような人間を育てようとしてきました。しかし、それらの観点について人間がAIと勝負したところで、残念ながら勝つことはできません。逆にAIにはできなくて、人間だからできること、人間でなくてはできないことは何なのか、というものが常に課題意識としてあります。

人は人の中でしか成長できないからこそ、人と人とが触れ合い交わる教育の場がすごく大事なんだと思っています。

取材時の鹿嶋先生(右)・筆者酒井(左)

荒れている学校での出会い ~荒れは、何かを成し得る大きなエネルギーをもっている~

私が学級経営をベースに教材開発や教育相談活動をしてきた中で、荒れている学校での勤務経験も多いのですが、そこでの子どもたちとの出会いはとてもありがたかったと思っています。もちろん、そのときはたくさん悩んだり苦しんだりもしました。ふりかえってみて気づいたのは、「荒れている」というのは、方向性が違うだけで、何かをしようとするエネルギーがあるということ。それはとても大切な「人間らしさ」ということ。AIではそんなことは起きないわけですから。

●高知での出会い

私は都内で中学校教諭を務めた後、神奈川県逗子市教育研究所所長を経て、2019年3月まで高知大学に勤めておりました。実は、高知県は、私立中学校への進学率が全国第2位なんです※。

(※令和2年度私立中学校進学率 第1位東京25%、第2位高知18%、全国平均7.5% 参考資料こちら)。

(※令和2年度私立中学校進学率 第1位東京25%、第2位高知18%、全国平均7.5% 参考資料こちら)。

教育委員会の方々から聞いた話なのですが、私立中学に進学した子どもたちは、その後、県外の大学に進学し、高知県に戻ってこないことが多いとのことでした。じゃあ、誰が県を支えるかというと、私立に進学しなかった子たちです。その子たちはすごく感情豊かで人間味に溢れていて……。暴れたり、問題を起こしたり不登校になったりする子もいますが、持っている感性がとにかくすごいんです。

「人としてどう生きるか」を深く考えていて、人をもてなしたり人を喜ばしたりすることが大好きなんです。そして何よりも地元愛も強いです。

この名刺入れは、TILA教育研究所を一緒に立ち上げた方の教え子がつくったものです。彼は不登校の後、大験を受けて大阪の美大に進学、その後、「高知愛をいつでも持ち歩く」がテーマの「ブランド高知」を起業したんです。

有名ブランド「COACH(コーチ)」と「高知(こうち)」をかけたユニークさ・面白さで、今や高知県を代表する商品の1つになりました。これ、高知でしか買えません。「欲しかったら高知に来てください」ということで、地域振興に一役かっています。

●都内A中学での出会い

また、高知に行く前、都内で中学校教諭だった時の話に戻りますが、都内のある中学校(仮でA中学と呼びます)に赴任した時、そこで出会った子どもたちの価値観に衝撃を受けました。

このA中学は荒れていて、校則で生徒を厳しく縛らないとどうにもならない状況でした。しかし厳しく縛ると、自分で考えなくなります。また、自分の思いとは関係なく、無理やり従わされるため、さらにイライラが増します。

このA中学は荒れていて、校則で生徒を厳しく縛らないとどうにもならない状況でした。しかし厳しく縛ると、自分で考えなくなります。また、自分の思いとは関係なく、無理やり従わされるため、さらにイライラが増します。

~鹿嶋先生の気持ちを変えた 夏休み中の出来事~

「この子たちとやっていけるかな・・・」と思っていた時のことです。

夏休みに入ってすぐの頃、部活も終わり、帰り支度をしていたところ、突然、ゲリラ豪雨のような雨が降ってきました。バスケット部の子たちは、土砂降りの中、傘もささず裸足で懐に何かを抱えて帰ろうとしていました。

「何を大切そうに抱えているの?」と声をかけたところ、いつも手こずらされてばかりの子たちから、思いもよらない言葉が返ってきました。

「えっ?これ?バシュー(バスケットシューズのこと)」

「なんで?履いて帰ればいいのに…」

「だって、明日も部活だから、バシューが濡れたら困るから……だけど体操服は洗えば済むでしょ、だから。」と。

「なんで?履いて帰ればいいのに…」

「だって、明日も部活だから、バシューが濡れたら困るから……だけど体操服は洗えば済むでしょ、だから。」と。

この瞬間、私、好きだな、と思ったんです。自分で何を大事にしなくちゃいけないか、ということがわかっている子どもたち。

だったら、話し合ってわからないはずがないな、という思いが生まれ、結局、その子どもたちとは長い付き合いになりました。

だったら、話し合ってわからないはずがないな、という思いが生まれ、結局、その子どもたちとは長い付き合いになりました。

構成的グループエンカウンターのブレイク、大学院での学び、行政機関・大学で教育に携わる立場へ

渋谷区の中学校に赴任した時、仲間と一緒に、構成的グループエンカウンターのエクササイズを作って、それが一気にブレークしました。それは1990年代後半で、学習指導要領はゆとり教育と学力重視と揺れ動いていた時でした。そういった状況の中で「やはりベースは人間関係づくり」という機運が高まっていきました。

また、國分先生が私学を退官後、筑波大学の社会人大学院の教員になられたので、改めて学びたいと思いました。私自身、子育て中でもあったため、残念ながら、國分先生が在職中には間に合いませんでしたが、同大の修士課程で2年間、その後、博士課程ができたのを機に、さらに3年間研究を続けました。

その後、突然逗子市の教育研究所に行くことになりました。当時の市長が「20年後に市は人口が半減する。それを防ぐには『子育てのしやすい環境』と親御さんから選んでもらえるような市にしたい」という思いから構想した教育・療育・医療の三位一体の施設の青写真を作る取り組みに参画しました。その後、高知大学教育学部、高知大学教職大学院を経て、現在は立正大学の心理学部臨床心理学科に所属し、教職教育センターの専任教員として教職を目指す学生たちと互いを磨き合っています。

Q2:そういう中で「問いを創る授業」に問題意識を持たれた理由は何だったんでしょうか?

「問いを立てる(創る)」ことがすごく大事だと思ったきっかけは、大学院受験時の経験です。「あなたの問いは何か」と試験官に聞かれた時、答えられない受験生もいて…。大学院は何かを探求したくて行くのに、自らの問いを持たずに何のために院に行くのだろうと疑問に感じました。

また、その当時、大学生を中心に「自分探し」という言葉がすごく流行っていて…。今頃探すの?、とも思いました。

だって、幼い子に「大きくなったら何になりたい?」って聞いたら「ヒーローになりたい」とか、「スポーツ選手になりたい」などと、すぐに答えてくれますよね。それってすごく大事なことなのに、その頃の思いを脈々と受け継がないまま、キャリア教育がどこかで途絶えてしまっているのでは、と感じました。

だって、幼い子に「大きくなったら何になりたい?」って聞いたら「ヒーローになりたい」とか、「スポーツ選手になりたい」などと、すぐに答えてくれますよね。それってすごく大事なことなのに、その頃の思いを脈々と受け継がないまま、キャリア教育がどこかで途絶えてしまっているのでは、と感じました。

そして、そうなっているのは、学校教育にも責任があるかもしれないと思いました。子どもたちの感性をつんだり、さびつかせてしまっているのかもしれないと。

というのも、まだ選択理科の授業があるころの話になりますが、赴任したある中学校で、「不思議の数だけサイエンス」(いま思うとこれぞ「問いを立てる授業」って感じでした)をテーマに授業を展開したところ、彼らの反応や抱く問いが本当に面白かったんです。

子どもたちは大人が考える以上の発散思考を持っています。けれど、彼らの素朴な疑問に焦点が当てられなかったり、誰にも気づかれなかったりして、やり過ごさせてきたのではないか、と感じました。

子どもたちは大人が考える以上の発散思考を持っています。けれど、彼らの素朴な疑問に焦点が当てられなかったり、誰にも気づかれなかったりして、やり過ごさせてきたのではないか、と感じました。

そこで、彼らの不思議センサーを磨けばいいんだ、と思いつきました。

教育は未来を創る仕事です。そして、未来を創るのは子どもたち自身です。大人も子どもの抱く「なぜ?」に学ぶことが必要です。子どもたちの、人間だからこそ感じることのできる不思議センサーを、錆びさせたり、くすませたりしてはいけない。私達が「何かを教え込む」のではなく、むしろ逆で、子どもが抱く「なぜ?」を追究することから深い学びにつなげることが大切なのではないでしょうか。

教育は未来を創る仕事です。そして、未来を創るのは子どもたち自身です。大人も子どもの抱く「なぜ?」に学ぶことが必要です。子どもたちの、人間だからこそ感じることのできる不思議センサーを、錆びさせたり、くすませたりしてはいけない。私達が「何かを教え込む」のではなく、むしろ逆で、子どもが抱く「なぜ?」を追究することから深い学びにつなげることが大切なのではないでしょうか。

問いを立てる重要性を感じたエピソードをもう1つご紹介します。

あるバスケット部の子が「なぜ回転をつけるとシュートが決まるのか」という問いを抱き、どの角度でどう投げたらどんな回転がつくのか、何度も何度も試しながら調べていきました。実は、彼は勉強が苦手だったのですが、突然、「先生こういうのやんなきゃ駄目みたい」と言って、高校で習う三角関数を勉強しはじめ、自分なりの仮説を立て、論文にまとめて発表したんです。

あるバスケット部の子が「なぜ回転をつけるとシュートが決まるのか」という問いを抱き、どの角度でどう投げたらどんな回転がつくのか、何度も何度も試しながら調べていきました。実は、彼は勉強が苦手だったのですが、突然、「先生こういうのやんなきゃ駄目みたい」と言って、高校で習う三角関数を勉強しはじめ、自分なりの仮説を立て、論文にまとめて発表したんです。

すごいですよね。私達の脳ってエコだから、なるべく考えなくてもいいことは考えず、効率的に生きていこうとします。たとえば、分数の割り算は、なぜ分子と分母をひっくり返してかけるのか、小学校の時に先生から教えてもらっているのに、その原理は忘れて使えればいい、になってしまう。教わったこと、つまりそのプロセスは忘れてしまうのです。

でも、「問い続ける」には必ずプロセスがあるんです。

でも、「問い続ける」には必ずプロセスがあるんです。

問い続けた結果、得られるのは正解ではなく「納得解」です。だから、新しい情報が入ると、納得解もまた変わってきます。それでも常に考え続ける、問い続ける、問い直す、問い返すということが必要で、そこに考えることの面白さがあることに、子どもたちに気づいて欲しいのです。

Q3: 「問いを創る授業」の中では、最初に内発的動機づけを置かれていますよね。

そうです。小学校では、授業の最初に、先生が黒板に「めあて」を書きます。授業でめざす、子どもたちにわかってほしいことやできるようになってほしい姿です。でもそれって、すべて先生の問いから出発しているんです。

でも、黒板に書かれた「めあて」はあくまでも先生の問いであって、自分の問いではありません。他人の問いは面白くも何ともなくて……「でも、この先生の話は面白いからまあいいか」と思ってついていく子どももいれば、「面白くないし、別に聴きたくもないから違うことでもやるか」と考えるのを放棄する子どももいます。

だからこそ、スタートの「問い」は自ら抱くことに意義があります。そう考えると、先生にできることは、子どもがめあてにつながる問いを抱きやすくするための「不思議のタネ」をまくことだと思います。

私は「質問」と「問い」はまったく別物と思っています。質問にはQ&Aからもわかるように答えがあるけれど、問いには答えがありません。あるのは答え(正解)ではなく納得解です。「不思議のタネ」は問いを抱く上での誘発剤にすぎません。同じものを見たときに「ん?」と疑問に思う人もいれば、特に気にならない人もいるじゃないですか。

だから、より多くの人たちが問いを抱けるような「不思議のタネ」というものを考えました。ただし、「不思議のタネ」はそれ自体が不思議である必要はありません。

Q4:「不思議のタネ」の設定の仕方をきめ細かく考えていらっしゃいますが、どのような工夫をされているんですか?

そこは、授業者が「一番難しい」とおっしゃるところですね。

私は皆さんに、「何々なんだって」の「んだって」をとったらいかがですか、と説明しています。子どもたちに、「何々なんだって」と言うと「何で?」って聞き返されることはありませんか?

私は皆さんに、「何々なんだって」の「んだって」をとったらいかがですか、と説明しています。子どもたちに、「何々なんだって」と言うと「何で?」って聞き返されることはありませんか?

~不思議のタネの作り方~

例えば「聖徳太子はいい国作りを目指したんだって」と言うと、子どもたちは自然と

「いい国ってどんな国のこと?」

「どうすればいい国になるの?」

「聖徳太子がいたころって、いい国じゃなかったのかな?」

とつぶやき始めます。

「どうすればいい国になるの?」

「聖徳太子がいたころって、いい国じゃなかったのかな?」

とつぶやき始めます。

そんな授業展開を想像しながら、「んだって」をとって、不思議のタネを「聖徳太子はいい国作りを目指した」にしてみるとかです。

あるいは「日本の夏は暑い」とすると、「日本以外の国は夏でも暑くないの?」とか。

不思議のタネを蒔く面白さは、「日本」をつけるかつけないによって、子どもたちの興味の矛先が変わるところにあります。

―――まさにチコちゃんの「なんで?」ですね。

小学校にあがると、授業中勝手に出歩かない、先生の話を静かに聞く、しゃべらずに課題に取組むなど、集団で学ぶための授業規律を身につけなくてはなりません。

子どもが夢中になって考えているとき、実は、ぶつぶつとひとりごとのようにつぶやきながら考えを深めていきます。

つまり「内言」です。

内言とは、自分への語りかけや、声に出すことなく、思考のための道具として自分自身の頭の中で用いられる言葉のことです。小さい子どもたちは、その内言が声(つぶやき)となって漏れてしまうのです。

つまり「内言」です。

内言とは、自分への語りかけや、声に出すことなく、思考のための道具として自分自身の頭の中で用いられる言葉のことです。小さい子どもたちは、その内言が声(つぶやき)となって漏れてしまうのです。

「静かに考えて」とか「しゃべらずに考えて」って、つい言ってしまいますが、それって、子どもの大切な思考ツールである内言を奪っていますよね。もちろん先生の気持ちもわかります。だとするなら、「人に迷惑がかからないくらいの小さな声でぶつぶつ言いながら考えましょう」って言うのもありかも。考える時間のことを、あえて「つぶやきタイム」と言っている学校もあるくらいですから。

すべてわかっている先生が、これから学ぶ子どもに向かって質問し、子どもたちはひたすら「なんて答えればいいのかな?」「正解は何?」「まちがったら恥ずかしいから黙っておこう」などと思いを巡らし、誰かが答えるまで待つ。

先生が「みなさん、〇〇さんの答えでいいですか?」と聞くと子どもたちは声をそろえて「いいで~す」と返事をし授業が進む。

全員が声をそろえて「いいで~す」って、本当でしょうか?

こうして、子どもたちの不思議センサーはくもったりさびついたりしていくのです。

こうして、子どもたちの不思議センサーはくもったりさびついたりしていくのです。

そして、テストで〇をもらうために、答えを覚え、やがて忘れる、の繰り返し。苦行でしかありません。

これじゃ、勉強を好きになれなくてもしかたありません。

これじゃ、勉強を好きになれなくてもしかたありません。

そうじゃなくて、自分で抱いた「なんでなんで?」を追究し続けて「違う」「おかしい」「こうじゃない」という疑問を抱き試行錯誤することが大切なのです。社会に出たら、答えのない課題ばかりなのだから。

その感性を呼び戻すためにも「不思議センサーの錆(さび)おとし」が必要です。そう考えると、やはり小学校一年生から「問いを創る授業」を体験できるといいなと思います。

★後編はこちら

鹿嶋 真弓(かしま まゆみ)先生 プロフィール

立正大学心理学部教授。広島県生まれ。博士(カウンセリング科学)。ガイダンスカウンセラー、認定カウンセラー、学級経営スーパーバイザー。

東京理科大学卒業。筑波大大学院博士後期課程人間総合科学研究科生涯発達科学専攻修了。都内公立中学校教諭、逗子市教育研究所所長、高知大学教育学部准教授、高知大学教職大学院教授を経て、2019年より現職。

2008年には東京都教育委員会職員表彰を、2009年には文部科学大臣優秀教員表彰(生徒指導・進路指導)を、2010年には日本カウンセリング学会学校カウンセリング松原記念賞を受賞。2016年には仲間と共にTILA教育研究所を設立。

2008年には東京都教育委員会職員表彰を、2009年には文部科学大臣優秀教員表彰(生徒指導・進路指導)を、2010年には日本カウンセリング学会学校カウンセリング松原記念賞を受賞。2016年には仲間と共にTILA教育研究所を設立。

〇問いをつくる授業とは

TILA研究所ホームページより転載

TILA研究所ホームページより転載〇鹿嶋真弓・石黒康夫 「問いを創る授業: 子どものつぶやきから始める主体的で深い学び」

キャリアのこれから研究所プロデューサー。美大の大学院に飛び込んで

自ら創造性の再開発を実験中

この記事はいかがでしたか?

ボタンをクリックして、ぜひご感想をお聞かせください!

シェアはこちら

RECOMMENDED関連おすすめ記事

人気記事

-

PICK UP

イベント

【後編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~

2022.8.29

-

PICK UP

イベント

【中編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~

2022.4.22

-

PICK UP

イベント

【前編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~

2022.4.19

-

イベント

「それってイミありますか?」 -Z世代が問いかける、これからの働き方のリアルとは-

2022.2.8

-

PICK UP

特集記事

ひとり一人には役割がある。アーティスト・小松美羽氏が語る言葉と“これからのキャリア”の重なり

2020.12.28

-

インタビュー

個人

マーク・サビカス博士「コロナ禍におけるキャリア支援」 オンラインインタビュー(後編)

2020.12.4

-

インタビュー

個人

マーク・サビカス博士「コロナ禍におけるキャリア支援」 オンラインインタビュー(前編)

2020.10.30