(5) プログラムの全体像と研修の概要

2.溝口様×秋本 クロストーク

(1) 「3倍速の人財育成」の意図

(2) 人財力強化の課題

(3) キャリア支援施策への経営陣の理解

(4) 各社との施策推進の調整

3.ご参加者との質疑応答

(1) 転職に関する部分の研修カリキュラム

(2) 施策に対する人事部門内での温度差

(3) 年代別研修カリキュラムの作成方法と重複対策

●執筆 水谷一生(編集プロダクションエディット 代表取締役)

企業では、人材育成のスピードを速めることが求められる一方、働く期間が長期化する中、従業員がサステナブル(持続可能)なキャリアを築いていけるように支援することも必要になってきています。

今回、好事例として、「人財力」を最大限に活かすことを経営戦略の柱とされているJFRグループ様のキャリア自律支援プログラムのお取り組みについてお話を伺いました。

※当レポートは、2024年12月18日のイベント内容をダイジェストでまとめたものです。

登壇者プロフィール

1J.フロント リテイリング様ご講演「年代別キャリア課題と具体的支援施策」

(1) 人財力強化へのプロセス

溝口様(以下敬称略) J.フロントリテイリングでは、前身である百貨店・大丸の頃からキャリア自律を謳っていました。ただ、当時は足りない部分もありました。JFRグループ全体として人財にフォーカスし、従業員の育成体系や研修計画に本格的に取り組んだのは3年程前からです。その施策のひとつが、本日ご紹介するキャリア自律支援プログラムです。

ご存じの通り、百貨店や商業施設は従来の事業ドメインでは先行きが厳しく、新しい市場を見出していく必要があります。こうした時代動向において、私たちの強みを発揮し、お客様の記憶に刻まれる存在となるためには、経営のあり方を人的資本、いわば「人財」を中心に置くべきだと考えました。人財力強化のため、その根幹となる「JFRグループ人財戦略」を遂行することによって、安定成長・持続的発展をめざしています。

弊社が考える人財力とは、性格・気質から能力、専門性の高い知識・スキル、仕事を通じた行動、発揮された成果までの総合的な力を指します。特に、成果に直結する職務遂行能力とともに、新たな価値を生み出す力を重視しています。

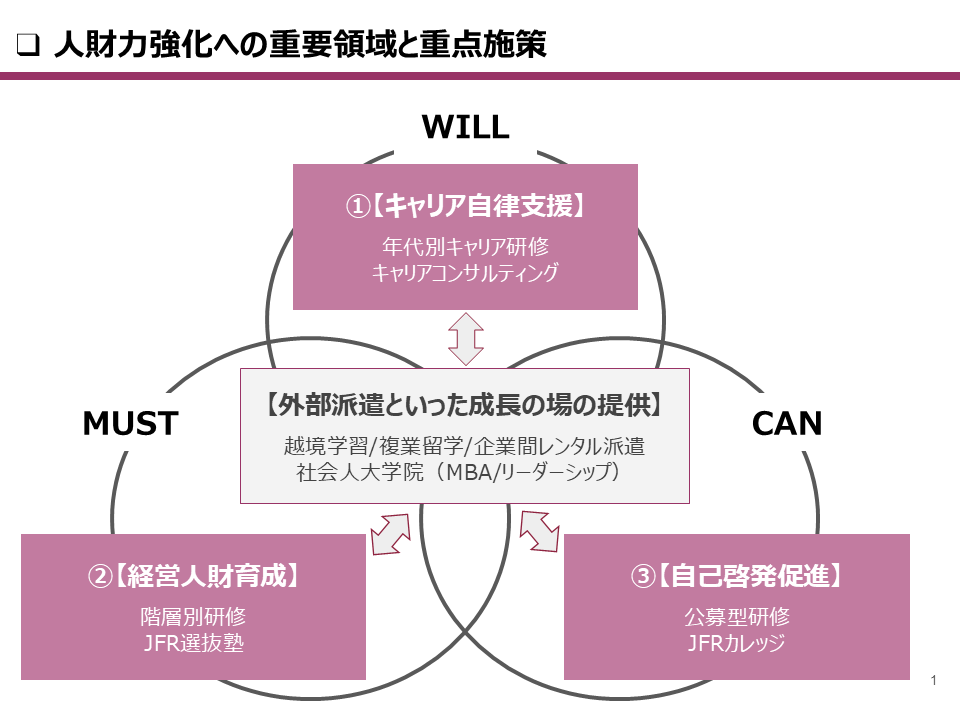

人財力強化に向けて最も重要視しているのは、WILL-CAN-MUSTのフレームワークの「WILL」です。つまり、各個人がどうありたいかという意志・意欲です。おそらく、「MUST」だけを追っていても、JFRグループとして求める変化やイノベーションは起きないでしょう。人財力を高めていくには、個人の「WILL」にもとづくキャリア自律が重要と考えています。

ただし、ここで大切なのは、企業のために人財を育成するのではなく、先人後利(人が成長を果たした結果として企業が潤う)という考え方です。大丸松坂屋の社是の1つに、「先義後利(義を先にして利を後にする者は栄える」がありますが、それを応用した考えです。

(2) キャリア自律支援の考え方とサイクル

キャリア自律支援のベースとなる考え方は、「個人のキャリア自律こそが、企業の持続的成長の起点との確信のもと、多面的な支援機会を提供していく」です。個人の可能性・伸びしろを信じる性善説に立ち、年代別キャリア研修やキャリアコンサルティングなどの施策と連動させています。

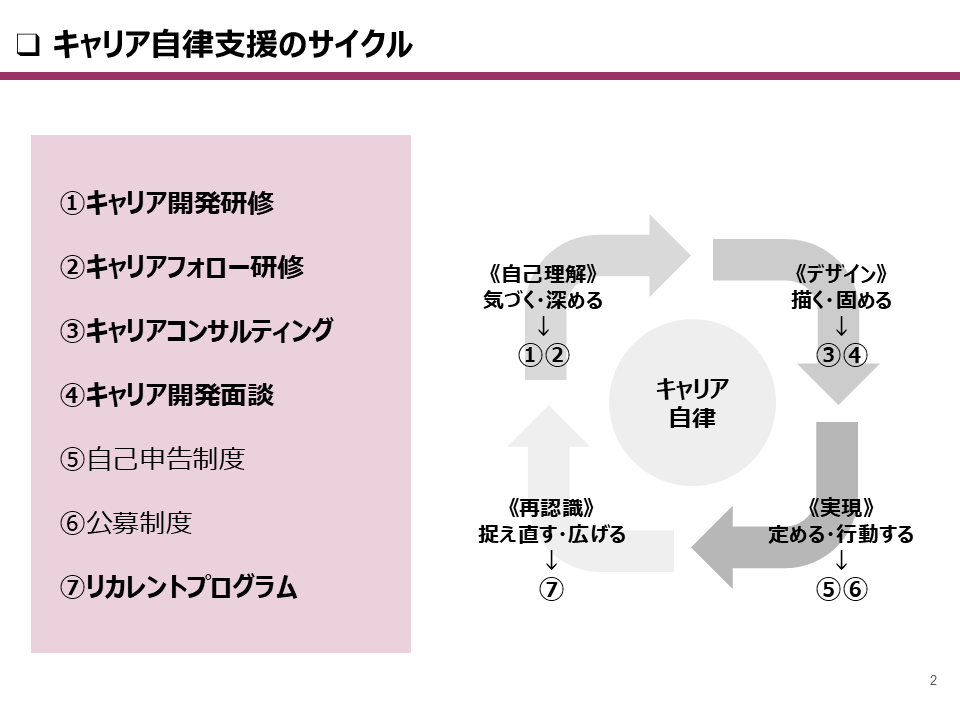

キャリア自律支援のサイクルは、図のようになります。

それぞれの内容は後ほど触れますが、まず、①キャリア開発研修と②キャリアフォロー研修で自己理解を促し、③キャリアコンサルティングと④キャリア開発面談でキャリアデザインを描き、⑤自己申告制度と⑥公募制度で自ら行動し、その後、⑦リカレントプログラムで立ち止まって振り返り、捉え直します。このうち、①~④と⑦は、3年前に導入あるいは強化した部分です。

それぞれの内容は後ほど触れますが、まず、①キャリア開発研修と②キャリアフォロー研修で自己理解を促し、③キャリアコンサルティングと④キャリア開発面談でキャリアデザインを描き、⑤自己申告制度と⑥公募制度で自ら行動し、その後、⑦リカレントプログラムで立ち止まって振り返り、捉え直します。このうち、①~④と⑦は、3年前に導入あるいは強化した部分です。

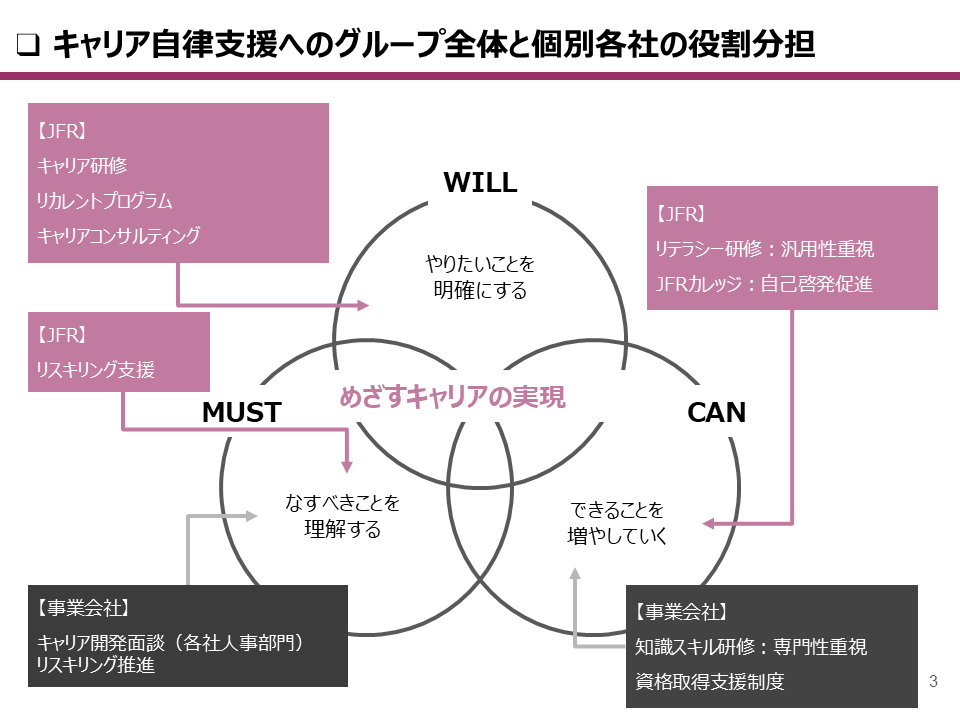

(3) グループ全体と個別各社の役割分担

キャリア自律支援の実施にあたっては、JFRグループ全体で行う部分と各事業会社で行う部分とを棲み分けています。

JFRグループ全体、つまりホールディングスであるJ.フロントリテイリングは、WILLに関するキャリア研修、キャリアコンサルティング、リカレントプログラム、また、どの業種・職種でも通用するポータブルスキルに関する部分を担当しています。

一方、知識スキル研修や資格取得支援は、事業の特性によって専門性が異なりますので、各社に任せています。また、キャリア開発面談は、会社が求める個々人への役割期待と個人の思いをすり合わせる場でもあるため、各社の人事部門に任せています。

(4) プログラム設計の留意点

キャリア自律支援プログラムの設計にあたって留意したことは、主に3つあります。

1つ目は、各年代のキャリア課題に対応したプログラムにすることです。年代によって、直面するキャリア課題は違うからです。

2つ目は、グループ全体の支援プログラムは、従業員個人のWILL、キャリア自律に向けたCAN(汎用性・市場価値向上を意識した能力開発)を狙いとして設計・実施することです。

最後の3つ目は、MUSTです。各社において、キャリア面談などを通じてMUST(求められる職務遂行能力・会社としての役割期待、会社から見た本人の特長や適性)を伝え、本人の意志や希望との整合を図る中で、将来にわたる中長期のキャリア形成イメージを、双方で共有することを意図しています。

この後、(5) プログラムの全体像と研修の概要、2-(1)「3倍速の人財育成」の意図等へ続きます。

ぜひ資料をダウンロードして、続きをご覧ください!

プロモーションイベントの運営・実務を担当。趣味は読書といけばな。最近、涙もろいのが悩みです。

この記事はいかがでしたか?

ボタンをクリックして、ぜひご感想をお聞かせください!

RECOMMENDED関連おすすめ記事

人気記事

-

PICK UP

イベント

【後編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~

2022.8.29

-

PICK UP

イベント

【中編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~

2022.4.22

-

PICK UP

イベント

【前編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~

2022.4.19

-

イベント

「それってイミありますか?」 -Z世代が問いかける、これからの働き方のリアルとは-

2022.2.8

-

PICK UP

特集記事

ひとり一人には役割がある。アーティスト・小松美羽氏が語る言葉と“これからのキャリア”の重なり

2020.12.28

-

インタビュー

個人

マーク・サビカス博士「コロナ禍におけるキャリア支援」 オンラインインタビュー(後編)

2020.12.4

-

インタビュー

個人

マーク・サビカス博士「コロナ禍におけるキャリア支援」 オンラインインタビュー(前編)

2020.10.30