時代や環境の変化に伴い、終身雇用・年功序列といった雇用慣行が時代にそぐわないものになりつつあります。また近年、人材の価値を最大限に引き出し、企業価値を向上させようとする「人的資本経営」が脚光を浴び、社員のエンゲージメント向上やキャリア開発支援に取り組む企業が増えています。

しかし取り組むべき施策は多岐にわたり、どこから着手するか迷われている人事担当者の方も多いのではないでしょうか。

そこで、日本マンパワー関西支社では、関西に拠点を持つ企業の人事担当者の方々にお集まりいただき、キャリア開発支援策の導入に参考となる情報をご提供するとともに、参加者同士で情報交換をしていただくセミナーをシリーズで開催します。

本記事では、第1回目セミナーの内容を再構成の上ご紹介します。

●第1回目セミナー 2025年3月6日実施

●登壇者 秋本暢哉(株式会社日本マンパワー マネジメントコンサルタント)

*延べ1000社以上のキャリア開発支援に従事

●ファシリテーター 依田哲司(株式会社日本マンパワー ソリューション企画部長)

*法人向けキャリア研修プログラムの開発や人事コンサルティング、講師養成責任者

1情報共有「企業のキャリア開発はなぜ必ずしもうまくいかないのか? その理由と解決策」

(1) キャリア開発支援を妨げる2つの要因

秋本:現在行われているキャリア開発支援の多くは、「キャリアビジョンをできるだけ明確化し、ビジョンを実現するための取り組みを支援する」という形をとっています。しかし、日本では、キャリアビジョンを明確にし、そのビジョン達成を目指して行動することに喜びを感じる人ばかりではありません。私は延べ1000社以上で、企業研修に携わってきましたが、全体の半数以上ではないかと感じています。

①今、企業内でキャリア開発支援が必ずしもうまくいっていない要因1

日本で長らく続いたメンバーシップ型雇用(新卒を一括採用し、会社が従業員の配属先を決め、育成していく型式)の影響で、自分のキャリアを考える意識が薄い人、VUCAと呼ばれるように環境変化が激しくなった時代、目標も変わりやすく、キャリアビジョンが描きにくいという人、そしてキャリアビジョンを持つことよりも日々の仕事の充実感を重視する人もいます。

慶應義塾大学の元特任教授で、キャリア論の第一人者である高橋 俊介氏も、近年の著書の中で、「工業化時代のパラダイムにとらわれたまま、目標逆算で計画的に仕事人生やキャリアをつくり上げようとすれば、待ち受けるのは挫折と落胆である」と述べています。

※高橋俊介著 「キャリアをつくる独学力」2022年東洋経済新報社 より引用

つまり、キャリアビジョンの実現を支援する施策のみでは、社員のキャリア志向や価値観と合致しない可能性があるのです。これが、今、企業内でキャリア開発支援が必ずしもうまくいっていない要因の1つです。

②今、企業内でキャリア開発支援が必ずしもうまくいっていない要因2

また、2つめの要因として、キャリア開発支援策を承認する立場の経営者や部下のキャリア開発支援をする管理職に、キャリア開発支援策の理解が浸透していないことも大きいと考えています。

経営者や管理職は、短期の業績やチーム目標に注力し、そのことで悩みを抱えているため、中長期のキャリア開発支援に目が向きづらい傾向があります。キャリア開発支援をスムーズに進めるためには、現状の支援策のミスマッチを是正するとともに、経営者や管理職の関心を引き出すアプローチが必要です。

(2) 「キャリア開発」は「仕事力の開発」でもある

秋本:ではそのためにはどうすればいいのか。ここで、私たちが考えるキャリア開発支援の定義をご紹介します。

キャリア開発支援とは、「社員の自律的なキャリア開発の推進を支援すること」です。具体的には、①仕事力(職務遂行能力)開発と、②キャリアビジョン達成のための能力開発という2つの能力開発を支援する取組み、と言えます。「仕事の自律」と「学びの自律」という2つの自律をサポートする、とも言い換えられます。

この定義の重要なポイントは、キャリア開発支援に「仕事力の開発の支援」を組み込んでいる点です。キャリア開発支援によって社員の仕事力が向上するのであれば、短期的な成果に目が行きがちな経営者や管理職の理解を得やすくなります。

また、多忙により部下のキャリア開発支援に積極的ではない管理職も、「キャリア開発の支援がマネジメントと両立できる」と理解すれば、前向きな関心を持ちやすくなるでしょう。

そして、先ほどお話ししたように、自身のキャリアビジョンが明確でない社員や、キャリアビジョンを積極的に描きたくないと考えている社員も少なからずいます。そうした社員に、仕事力の開発と並行してキャリア開発を進めてもらうことで、キャリアビジョンが描きにくいストレスを低減させることができます。

(3) 経営者の理解を得る伝え方

秋本:次に、キャリア開発支援施策を導入する際のポイントについてより詳しくお伝えします。

先ほどもお伝えしたように、キャリア開発支援施策をスムーズに導入するには、経営者の理解が欠かせません。しかし、経営者が「キャリアは個人の努力で切り拓くものだ」という考えを持っていたり、キャリア成長のための「支援」よりも、目の前の「結果」に焦点を当てるタイプだったりすると、前向きな反応が引き出しづらい場合があります。

そうした経営者に対しては、「その経営者が感心を持っている領域と結びつける」ことが大切です。「離職率の低下」「生産性の向上」「DXの推進」「人材確保」など、経営者が関心を持つテーマの多くは、キャリア開発支援によって改善が可能です。そうした観点から説明をすることで、関心を引き出しやすくなるでしょう。

また「他社事例を活用する」という方法もあります。競合他社や、経営者が注目している企業もキャリア開発支援に取り組んでいることを示せば、関心をもってもらえる可能性が高まります。

他にも、近年、人的資本経営の考え方が普及し、キャリア開発支援施策について情報公開する機会が増えてきたので、「IRの側面から必要性を訴える」という方法も選択肢の一つでしょう。

(4) 管理職への伝え方

秋本:経営者と同様、管理職がキャリア開発支援に対してポジティブでないケースもあります。「キャリアは自己責任。自分は会社に頼らずここまで来た」という考え方や成功体験を持っている管理職の場合、「会社のキャリア支援は不要では?」と感じやすくなります。

また、キャリア開発支援=異動支援だという誤解もよく見られます。「自分には異動や昇進を決める権限がないから」と、部下のキャリア育成に消極的になる場合があります。また、「キャリア支援をすることで、優秀な部下に異動されては困る」と考えていたり、目の前の成果を出すことに集中するあまり、「キャリア開発支援に時間を割きたくない」と考えたりする上司もいます。

こうした管理職に対しては、まず、「部下の成長=業務成果向上」につながり、「管理職の負担も軽減する」ことを基本メッセージとして伝える必要があります。そのうえで、日常業務のなかでできる成長支援の方法や、部下の強みを活かす支援(ジョブ・クラフティング支援)方法について伝えるのが有効でしょう。

「キャリア開発=中長期的な話」ではなく、「目の前の業務成果につながる」ことなのです。

部下のキャリア開発を支援することで、チームメンバーのエンゲージメントが向上し、結果的に上司自身の評価も高まる、ということを理解してもらうことが重要です。

(5) 消極的な社員をどう巻き込むか

秋本:もう1つ、キャリア開発支援で重要なのが、無関心層へのアプローチです。キャリア開発支援施策に対し消極的な社員に対して、どのように動機づけて参加を促せばいいのか、そのポイントを4つにまとめました。

<消極的な社員の巻きこみ方のポイント>

1.キャリア開発が現在の仕事の成果向上につながることを強調する

例)「この研修を受けると、自分の強みをうまく活用できるようになり、

仕事の効率が上がる」と具体的なメリットを伝える

2.「小さな成功体験」を提供する

例)過去に仕事でうまくいった経験を振り返り、自分の強みを1つ見つけるワーク」

などの実施

3.キャリア開発を『特別なもの』ではなく『日常の一部』にする

例)朝会やミーティングで「最近成長を感じた瞬間を共有する時間」を設けるなど

4.「キャリア開発=面倒くさい」というイメージを払拭する

例)「10分でできる自己分析チェックリスト」「キャリア開発マンガ」など、

楽しく取り組めるツールを活用。キャリア開発に対する心理的ハードルを下げる。

「VUCA」という言葉が示すように、大きな変化のただなかにある現在、キャリアについて、従来の目標逆算型(目標から現在の行動を決める)の思考をブラッシュアップすることが求められています。

また、キャリア開発支援が、個人にとっても組織にとっても必要な取り組みであることを、様々な立場の人たちに、効果的にかつ継続的に説明していくことが重要だと思います。

2参加者の声

弊社からの情報共有の後、人事に携わる各社の参加者がグループに分かれ、キャリア開発支援の取組みや課題などについて、情報交換を行ないました。その中で挙がった意見を一部ご紹介します。

(1) グループ対話であがった声

いまの上司の多くは、部下時代に自分の上司から褒められた経験が少ない。そのため、褒めてもらう嬉しさや効果について実感できていない人も多いのでは?

そういう人が上司になって部下を褒めなければならず、ギャップに悩んでいる気がする。部下に対するキャリア支援も、そうした上司のモチベーションの回復がキーになるのでは?

キャリアについて学ぶ公募型研修を実施したのですが、なかなか人が集まらなくて苦労しています…。

(2) キャリア開発支援施策 全体設計のポイント

参加者Bさんの「キャリアについての公募型研修に、なかなか人が集まらない」との声には、日本マンパワー依田から、他社の事例を紹介。

まずは、エンタメ性のあるセミナーなど、社員の関心を喚起でき参加の敷居が低いセミナーを用意。その後、学び要素のあるセミナーに誘導するなど、徐々に学びを深める仕掛けを用意してはとのご提案をさせていただきました。

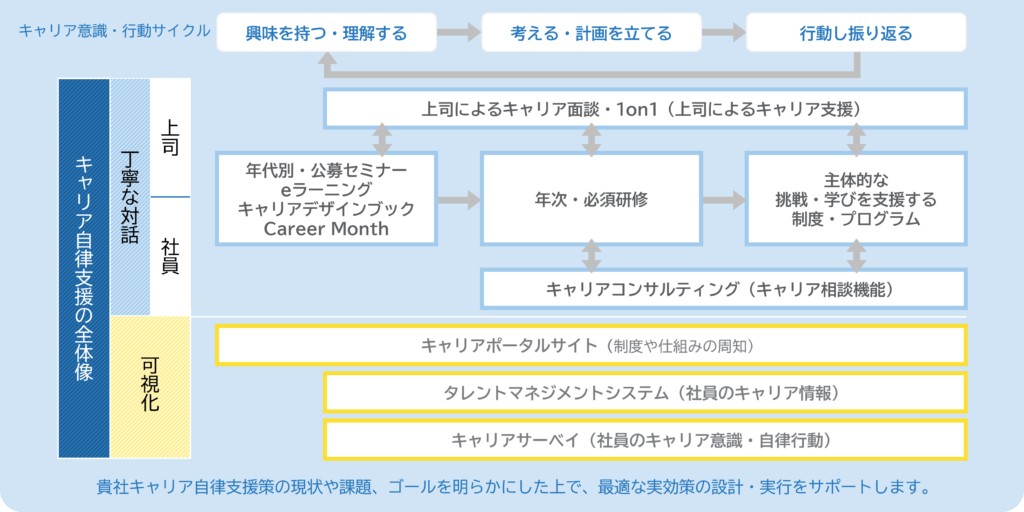

私たち日本マンパワーでは、キャリア開発支援施策を展開されている企業様に、「①興味を持つ・理解する→②考える・計画を立てる→③行動し振り返る」というキャリア意識・行動サイクル」にそって施策を展開することをおすすめしています。

~ご参考~

厚生労働省の「グッドキャリアアワード受賞企業の取組み事例(2012年~2024年)」が、下記からご覧いただけます。

https://www.mhlw.go.jp/career-award/past_winners.html

また弊社の『キャリアのこれから研究所』サイトでも、各社のキャリア開発支援の事例を多数ご紹介しています。ぜひご覧になってみてください。

3セミナー主催者 日本マンパワー常盤井からのメッセージ

常盤井:第1回セミナー参加者の皆様、ご参加いただき誠にありがとうございました!

「関西ここからキャリアセミナー」は、これからキャリア施策を導入される企業様や、キャリア施策の拡充をご検討の企業様へ、他社様と交流をしながら情報収集をしていただく場として開催いたしました。

セミナーで皆様のご様子を拝見していたところ、開始前から積極的に名刺交換や自己紹介が始まり、終始とても良い雰囲気だったので、私もとても嬉しかったです。

また、グループ対話の時間には、ざっくばらんに自社課題や実施施策について情報交換されたり、人事としてのご苦労ややりがいなどを語り合われていたり、色んなグループがありました。どのグループも「気づき」の多い時間をお過ごしいただけたのではないかと拝察しております。

私も、参加者の皆様が、真剣に自社の課題へ向き合われている姿を拝見し、もっといろいろな企業様へこのような機会を提供したいとの想いが強まりました。

「関西ここからキャリアセミナー」ですが、2回目以降はテーマ別に深堀りするものを開催してまいります。ご関心のある方は、弊社営業までお気軽にお問合せください!

エン・モア合同会社代表。編集者/ライター。ビジネス誌のインタビューを中心に幅広いテーマの記事を執筆。

この記事はいかがでしたか?

ボタンをクリックして、ぜひご感想をお聞かせください!

RECOMMENDED関連おすすめ記事

人気記事

-

PICK UP

イベント

【後編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~

2022.8.29

-

PICK UP

イベント

【中編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~

2022.4.22

-

PICK UP

イベント

【前編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~

2022.4.19

-

イベント

「それってイミありますか?」 -Z世代が問いかける、これからの働き方のリアルとは-

2022.2.8

-

PICK UP

特集記事

ひとり一人には役割がある。アーティスト・小松美羽氏が語る言葉と“これからのキャリア”の重なり

2020.12.28

-

インタビュー

個人

マーク・サビカス博士「コロナ禍におけるキャリア支援」 オンラインインタビュー(後編)

2020.12.4

-

インタビュー

個人

マーク・サビカス博士「コロナ禍におけるキャリア支援」 オンラインインタビュー(前編)

2020.10.30