地域が抱える課題とその解決に力を入れる人たちの取り組みに注目し、これからの働き方やキャリアを考えるヒントを探りたい。こうした趣旨で続けてきた連載「『地域』というメガネで見通すとキャリアのこれから」は、今回の第7回目が最終回になります。

お話をうかがったのは、沖縄女子短期大学で、自治体や企業も巻き込む形で「町全体でキャリアアップ」をコンセプトにしたキャリアアップセミナーを実現させた津波古吟枝さんです。学生はもちろん、地域の大人たちも学び合うプログラムは、どのような形で実現し、どのような効果を生み出しているのでしょうか。「ピンチをチャンスに転換し、地域の特徴を活かしていく」という津波古さんの視点と活動は、地域の活性化や個人のキャリアを考えるうえで大いに参考になります。前編・中編・後編に分けてお届けします。

話し手:沖縄女子短期大学 教学課 主任 津波古吟枝(つはこ・おとえ)様

インタビュー・編集:日本マンパワー 村田隆之

執筆:エン・モア合同会社 石澤 寧

中編は下記からご覧いただけます。※別ページに遷移します。

後編は下記からご覧いただけます。※別ページに遷移します。

1沖縄の小さな町にある小さな大学

村田:

津波古さんがお勤めの沖縄女子短期大学について教えてください。

津波古:

沖縄女子短期大学は、県庁所在地である那覇市から東にある与那原町(よなばるちょう)という、沖縄本島でいちばん面積の小さな町にあります。1966年に那覇市で開学し、2015年にこの町に移転してきました。キャンパスは海から近く、校舎からもきれいな海が見えます。

学生数は2学年で500人程度、専任教職員数は40名程度と沖縄県でいちばん小さな大学です。単体で運営している短期大学としては沖縄県で唯一の存在で、地元では「沖女(おきじょ)」の略称で通っています。

村田:

特徴はどんなところですか?

津波古:

地域密着型の大学という点ですね。ビジネスを幅広く学ぶ総合ビジネス学科と、保育士・幼稚園教諭・小学校教諭などの資格・免許が取得できる児童教育学科の2つがあります。「女子」短期大学ですが、保育や教育分野での男性の需要が高まったことを機に、2003年から男子学生の受け入れを開始し、現在は学科を問わず1割程度の男子学生が在籍しています。ほかにユニークなところとしては、2009年に岐阜女子大学と姉妹校提携をしています。学内に岐阜女子大学の沖縄サテライト校がありまして、卒業後に、そのサテライト校や岐阜女子大学の本校に通う形で編入することもできます。沖縄サテライト校では土日祝に授業をするので、平日は企業や小学校、こども園等で働いている学生もいます。毎年40名ぐらいが岐阜女子大学に進学しています。

2「大人が不測の事態にもがきながら前に進み続ける姿を見せたい」

そんな沖縄女子短期大学で、自治体や企業と連携したキャリアアップセミナーを実施されたと聞きました。実施の背景から教えていただけませんか。

まず、「キャリアアップセミナー」の前段階となった「課題解決型オンラインインターンシップ」についてお話しさせてください。

どうしてそう思われたんでしょう?

沖縄から県外へ就職活動に行くのは本当に大変です。情報もなかなか入ってこないし、見学や面接に行くにも渡航費や宿泊費など、かなりの費用がかかります。でも、オンラインの技術を身につければ、沖縄の学生たちの可能性がもっと広がると思ったんです。

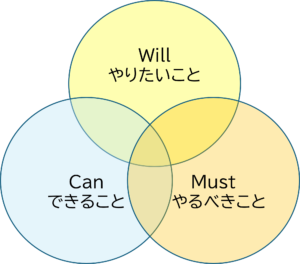

3相手のMustを意識する

では、具体的に町への提案はどんな内容だったのでしょうか?

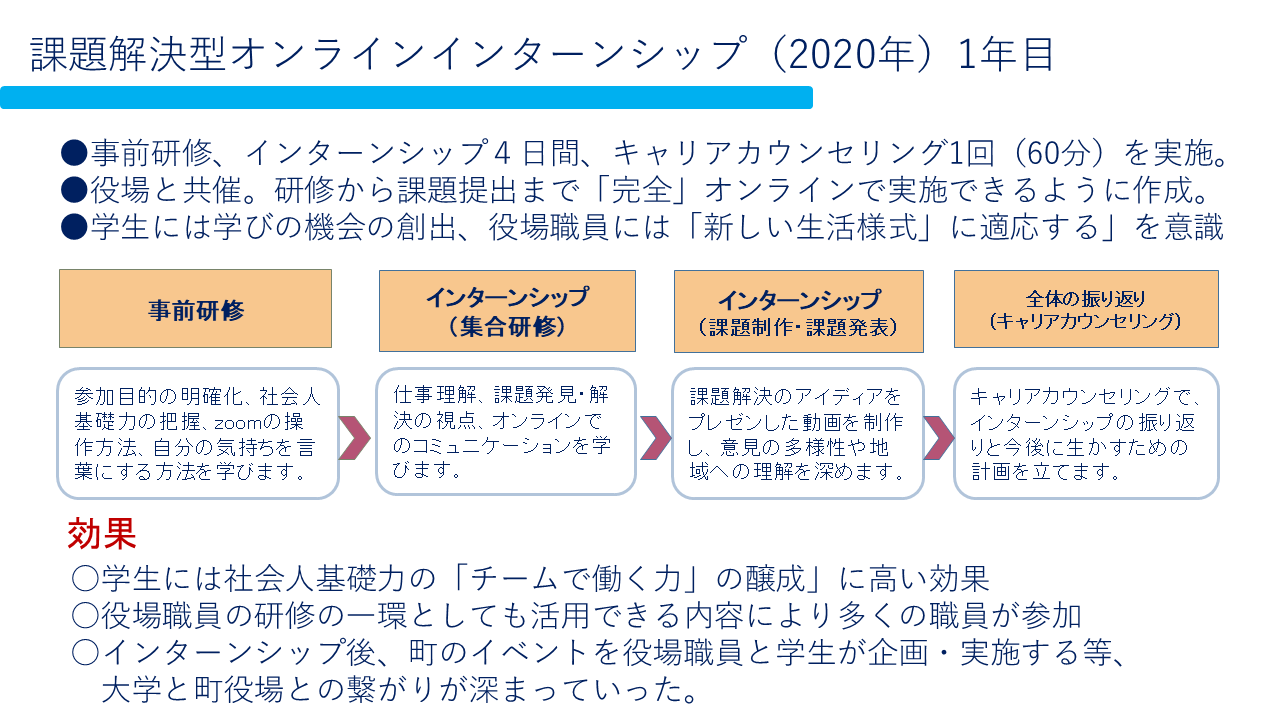

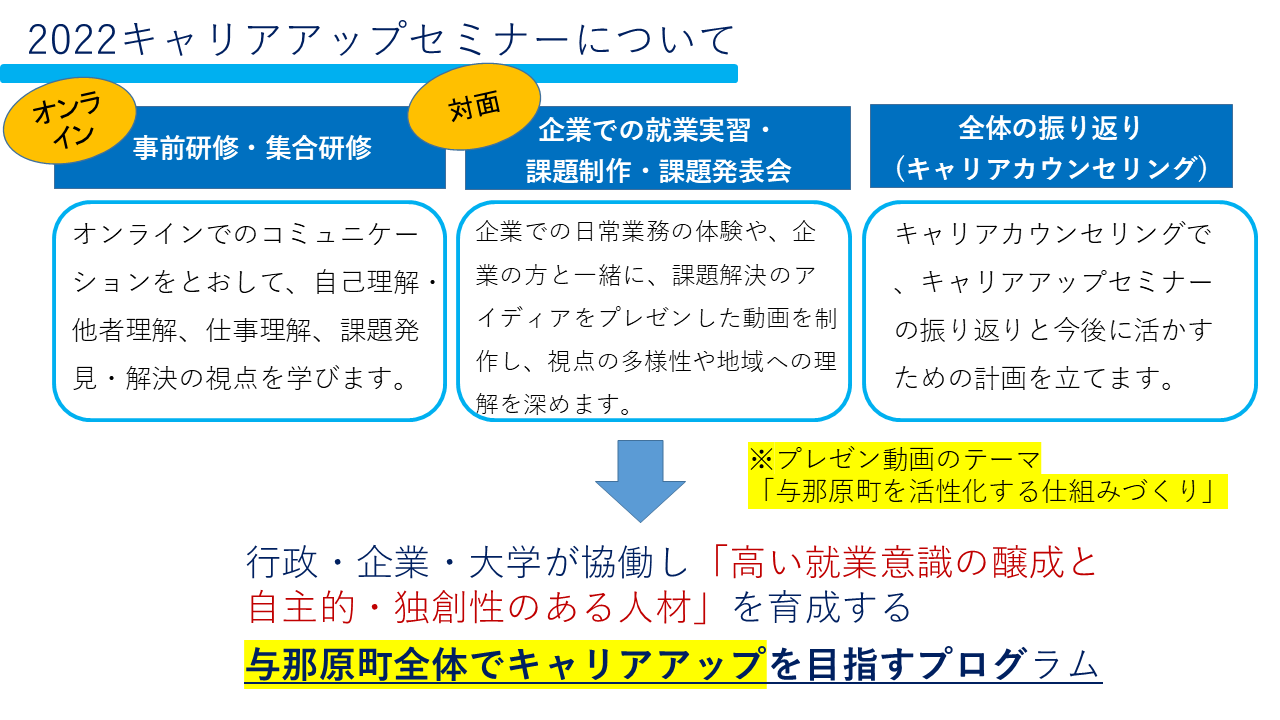

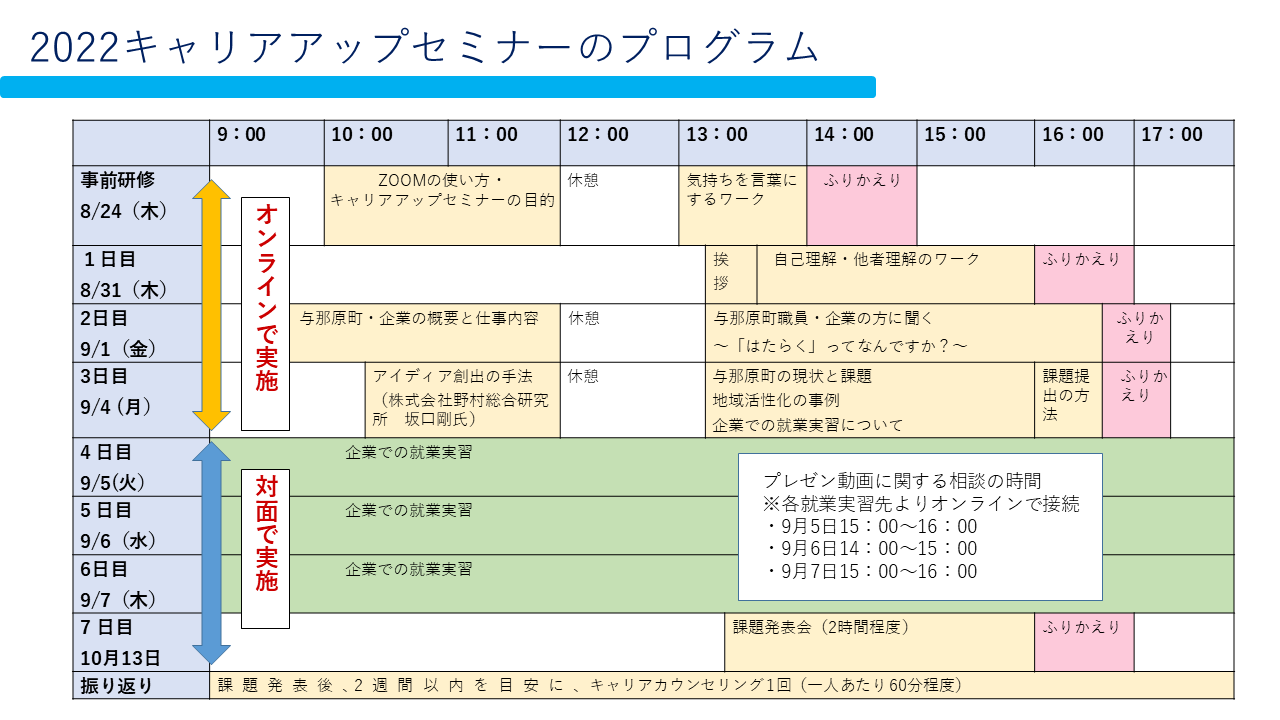

研修から課題提出まで、完全オンラインで行なうインターンシップを役場と共催で行うことを提案しました。具体的なブログラムはスライドのとおりです。

学内でも理解を得る必要があったと思います。どんなことを工夫しましたか?

学長や理事長に構想段階から情報を共有して、新聞社などの取材にも対応いただきました。

4不自由があったからチームワークが伸びた

「課題解決型オンラインインターンシップ」を実施した結果はどうでしたか?

狙い通り、学生はオンラインでのコミュニケーションに慣れることができました。また、役場の職員の方々とのやり取りを通じて、仕事への理解も深まったと思います。

•あいづちや表情を意識する

•相手にわかりやすく説明する

•自分がわからないことは、はっきり伝える

といった工夫が自然と身についていったようです。

このように、2020年に実施した1年目から、大きな効果を実感することができました。

いろんな関係者を巻き込むことで、見事実践されたわけですね。2年目はどんな形で実施したのでしょうか。

2年目は姉妹校である岐阜女子大学の学生も参加できる形にしました。また、「チームで働く力」をさらに伸ばすために、課題制作はチーム制で行なうことにしました。そこで導入したのが「人生すごろく金の糸※」です。学生も社会人も初対面で最初は緊張がありましたが、ゲームに沿って「小学校時代の好きな給食のメニューは?」や「中学校時代の思い出の行事は?」といった共通話題を話すうちに自然と場が和み、リラックスした様子になっていました。

https://www.j-cda.jp/goldenthread/

5インターンシップからキャリアアップセミナーへ

その後、インターンシップの取り組みはどのように変化したのでしょうか?

津波古:

新しい形で実施して、どんな手ごたえがありましたか。

具体的なプログラムは以下のスライドをご覧ください。

こうした学びを体験するのとそうでないのとでは、就業実習もまったくちがったものになりそうですね。

1日目、2日目で、みんなで愛情をもって与那原町を良くする、というベースができていますから、より深く実践的な実習になったと思います。また、3日目でアイデアの生み出し方や課題の抽出等を共有していますので、課題制作で迷った時にも確認することができるということも良かったと思います。

6「愛情」によって町全体に生まれた変化

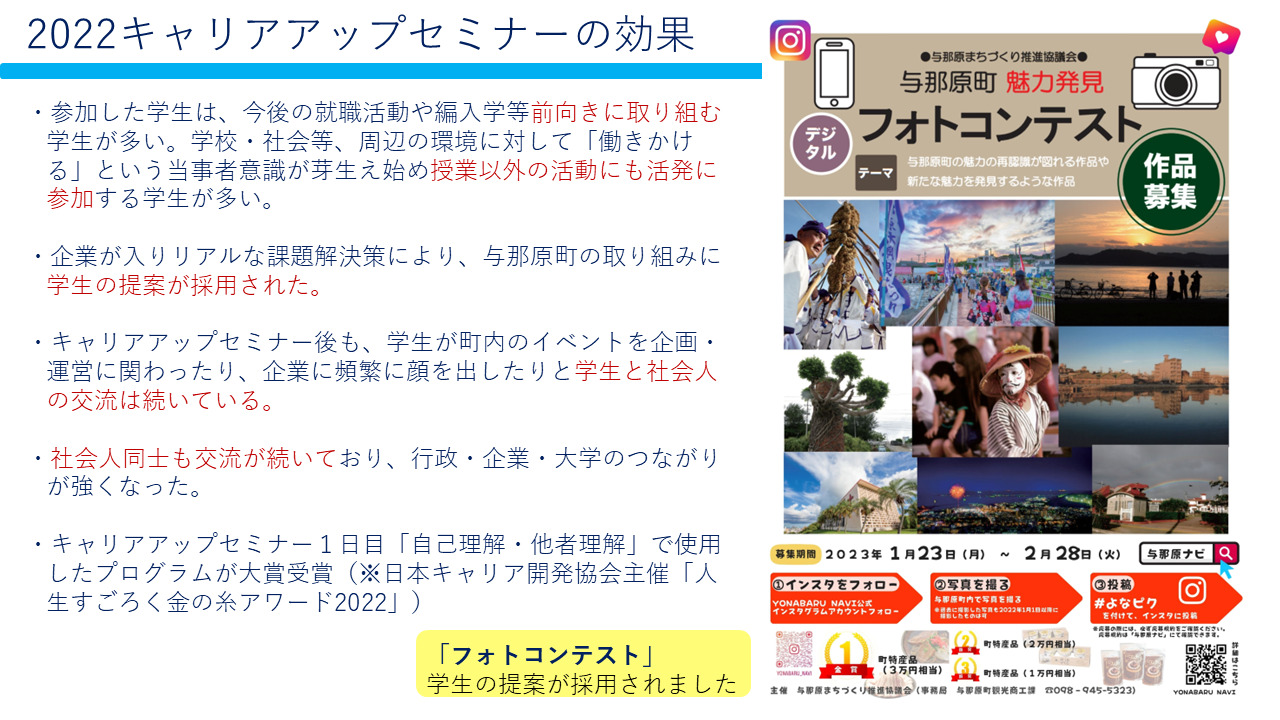

学生に前向きな変化が表れたことに加えて、町全体の交流がその後も続いていることもとても大きな変化だと思います。キャリアアップセミナー後も、学生がスイーツを作って実習をした会社に差し入れに行ったり、社会人同士でも顔と人柄が分かって仕事が進めやすくなりました。

『文部科学教育通信NO549』ジアース教育新社 (2023.2.13発行)28-31

「2022沖縄女子短期大学キャリアアップセミナー」

エン・モア合同会社代表。編集者/ライター。ビジネス誌のインタビューを中心に幅広いテーマの記事を執筆。

この記事はいかがでしたか?

ボタンをクリックして、ぜひご感想をお聞かせください!

RECOMMENDED関連おすすめ記事

人気記事

-

PICK UP

イベント

【後編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~

2022.8.29

-

PICK UP

イベント

【中編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~

2022.4.22

-

PICK UP

イベント

【前編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~

2022.4.19

-

イベント

「それってイミありますか?」 -Z世代が問いかける、これからの働き方のリアルとは-

2022.2.8

-

PICK UP

特集記事

ひとり一人には役割がある。アーティスト・小松美羽氏が語る言葉と“これからのキャリア”の重なり

2020.12.28

-

インタビュー

個人

マーク・サビカス博士「コロナ禍におけるキャリア支援」 オンラインインタビュー(後編)

2020.12.4

-

インタビュー

個人

マーク・サビカス博士「コロナ禍におけるキャリア支援」 オンラインインタビュー(前編)

2020.10.30