「これからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~」の内容をご紹介するイベント第6回目。今回のテーマは、9つのテーゼの中の『計画しつつもアジャイルな行動を取ろう』です。

ゲストは、IBMでシンクパッドの開発に携わっていた山崎和彦氏。

山崎氏のお話の後、キャリアのこれから研究所のプロデューサー酒井章氏、研究所所長水野みちも交え、パネルディスカッションを実施。その後、参加者の皆さまとの豊かな対話の時間へとつながっていきました。

●イベント実施日 2025年1月27日

●「これからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~」詳細ページは、こちら

●執筆:原博子 キャリアカウンセラー

1主催者からの挨拶

キャリアのこれから研究所所長 水野みち

水野:「計画しつつもアジャイルな行動を取ろう」。これがなぜ今のキャリアにおいてとても大切なのでしょうか。突然の転機、人事制度の変更、社会情勢の変化など、様々な予測不能な出来事の中、私達はどんなふうにキャリアを考えていけばいいのか。それを皆さんと一緒に考えてみたいと思っています。

以前、キャリアの理論家ジョン・クルンボルツ博士に取材をした際、こうおっしゃっていました。

「バスケットボールの選手が上手くなろうと思ったときに、ゴールが決まるかどうかがわからないから、ボールをシュートできないとなったら、もう絶対にうまくならないだろう。だから、失敗してもいいと思って何度も何度もシュートをすることが大切なんです。

そうすることでバスケットが上手くなってゴールが決まるようになるんです。失敗することによって、次のシュートの角度をどうするか、次の踏み出し方をどうするかっていうことが学べるのです。キャリアも同じです。失敗しないようにと動かないでいると何も学ぶことができません。」

水野:クルンボルツ博士は学習理論の大家でもいらっしゃいます。 私達に大切なのは、失敗も前提に、色々と試してみること、不確実の中でも一歩踏み出してみるということです。

計画をきちっと立ててなくても、または計画が変わっても、お試しや偶然を歓迎すること。それが学びにつながり、次のキャリアを生み出していくんだということをクルンボルツ博士はおっしゃっていました。企業内でキャリア開発を推進する皆様にとって、この考え方をキャリア開発の施策の中にどう埋め込んでいけるのか、また、自分自身も、どのような一歩が踏み出せるのかを考えるヒントになればと願っています。ということで、今日は、山崎先生にお越しいただいています。

山崎先生は、IBMでThinkPadの開発に携わり、今では企業向けのコンサルテーションも実施するという、まさにアジャイルなキャリア行動を地で展開されている方です。 その山崎先生にご自身の人生も語って頂きながらアジャイル行動への考察を頂きたいと思っています。

2山崎和彦氏のキャリアストーリー

~穏やかな微笑みを浮かべ、今日のゲスト、山崎氏がzoom画面に登場しました~

株式会社Xデザイン研究所共同創業者/CDO

武蔵野美術大学ソーシャルクリエイティブ研究所研究員

山崎和彦氏

山崎:僕自身は、いつも「Smile Experience」と言っています。その意味は、良い体験をどうやって作っていくのかを考えていくということ。そのためには、体験を作り続けなければいけないし、やってみると学びが必要となるので学び続ける必要がある。 そして「作ること、学ぶこと」は1人ではできないので、繋がり続けることも必要だということです。

(1) 妄想と工作が好きだった、小学校時代

山崎:僕は小学生のときは妄想や工作が非常に好きな子どもでした。多分皆さんも小学校の頃いろいろな妄想をしてきたんじゃないかと思います。僕の実家は「質店」をやっていたので、モノに囲まれた生活でした。 小学校の頃から仕事の手伝いをしていて、例えば中古のラジカセでマニュアルがないような商品を売るわけですが、使い方がわからない。僕は道具が好きなので、お客様に使い方を教えるといったことをやっているうち、知らず知らずの間に「なぜここに丸いのが2つあるんだろう?」とか、「なぜ四角いのが5つ並んでいるんだろう?」とか、モノの形や使いやすさみたいなことに興味を持ってその後デザイン系の大学に進みました。

その後、クリナップやアイ・ビー・エムといった会社で働きました。 そこで実際にデザインの活動をしながら、もう少し理論的なことも学びたいと思って社会人学生として勉強しました。

企業退職後は三つの会社をスタートアップしました。その後、仕事の中心が大学教員になり、千葉工業大学や武蔵野美術大学というアカデミックな場所と実践とを行き来するような、まさにアジャイルな人生をここまで歩んできました。

デザイナーとしてはパソコンなどのプロダクトのデザインから始まりましたが、やがてユーザー体験のデザインやサービスのデザイン、ビジョンのデザイン、あるいは最近では企業のカルチャーのデザインなど、その時々で必要なことをやっていたらいろんなことをやり始めてしまったわけです。

また、僕が結構やり続けていることのひとつに「本を作る」ことがあります。 主にみんなが使えるようなデザインの暗黙知を誰もがわかりやすく使えるような形式知にする教科書となるような本を出版してきました。

(2) 迷える体験 ~こういうところに来るまで僕自身も迷った~

山崎:僕の迷える体験を少しお話ししたいと思います。 50歳を過ぎた時に、自分の手帳に「やってみようと思うこと」を書き始めました。将来どんな可能性があるかがわからないけれど、まずは書いてみる。これ6個書いたんです。 これがある意味では僕にとっての実験でした。

例えば、これから地域が大事になるということを考えていたら、たまたまお声掛けをいただいて、「熱中小学校」という、廃校になった学校を地域のための学びの場にする取り組みを山形県の高畠町で行いました。これは「7歳の目で物語と工作を作る」というコンセプトで、町のおばあちゃんやおじいちゃんが30分でとりあえず作ってみるといった、お年寄りを主体にした学校を広げる活動です。

また、僕を含めてアイ・ビー・エムに勤めていた人たちが転職したり起業したりした後もお互いのデザインの仕事を手伝いあうようなこともやって来ました。

(3) 大学でのこと・おとなの学びの支援・スタートアップのお手伝いなど

山崎:

★大学でのこと

大学(千葉工業大学)でも、人工知能とデザインを掛け合わせたような新しい学科を手伝うこともしました。

★おとなの学びの支援

大人がデザインを学ぶことができる株式会社Xデザイン研究所(写真を撮る時はみんなでXのポーズをする)も設立しました。

★スタートアップの手伝い

スタートアップを手伝ってくれと言われて、IoTのプランターを作るような会社のお手伝いもしています。

★山崎氏の活動は、以下の記事からさらにご覧になれます。

「社会人よ、会議室から出て『社会実践してみよう』 こちら

3パネルディスカッション

キャリアのこれから研究所のプロデューサーの酒井氏の進行のもと、山崎氏、水野を交えてパネルディスカッションしました。

(1) 大きな妄想、小さな実験

酒井です。キャリアのこれから研究所ではプロデューサーという形で関わらせていただいています。実は山崎先生は、武蔵野美術大学大学院の私の指導教官・恩師でありまして、今日はいつも以上に緊張しております。

山崎さんはいつも「大きな妄想、小さな実験」とおっしゃっていますね。今、「創造性」ということが非常に苦手というか、ハードルが高いと考える企業人が多いのですが、「創造性」という言葉をこの言葉(大きな妄想、小さな実験)に言い換えてみたら受け取り方も違うよ、と教えられました。

この「大きな妄想、小さな実験」は、どのような想いで考えられたのかをお聞かせいただけますか?

「大きな妄想」の意味は、「今できるかどうかわからないけれど、将来できたらいいよね」と思えることがあると楽しくなる、ということです。

僕自身、尊敬するデザイナーが何人かいますが、皆さん80歳過ぎても最高の仕事をしています。 僕も83歳くらいで最高の仕事ができればいいかなって考えてみると、まだずいぶんと時間があると思えます。

ですので、何か物事を始める時は「10年ぐらいやってみようか」と考えます。10年やるんだからそんなに急がなくてもいいし、たまにやってもいいし、ちょっとずつやってもいいし、というふうに僕は妄想しています。

「できるかどうかわからないけれどこんなことできたらいいよね」という妄想があるだけで日常が楽しくなるし、その大きな妄想に、多分日常的な小さなことが役に立つかもしれない、と思うだけで生活することが楽しくなります。

例えばいろいろな実験をしたり、小さなことをやったりするときにいろんな人と出会います。その出会った人と、10年後にまた一緒に何かやるかもしれないと思うと楽しくなります。

今日もこうやって参加してくださった人たちと「もしかしたら10年後に何か一緒に何かやってるかもしれない」と思うと、話すのも、楽しくなってきます。そのような感じで、いつも「大きな妄想、小さな実験」ということを話してます。

学校生活をふり返ると、あまり過大な妄想をしないようにと教えられることが多かったなと思いました。社会に出ると、さらに現実を見るようにという流れも多く。

最近では、様々な事件も多いので、妄想や美味しい話には、何か裏があるかもしれない、足をすくわれるかもしれないと、警戒心を持ち、保守的になる人も多い気がします。妄想できない、ビジョンを描けない若者も多いと聞きます。

一方で、山崎先生のおっしゃる妄想とは、小さなことをたくさん試していく、失敗もしてみる、時間軸を伸ばして今を楽しんでみるというメッセージに聞こえました。

良い意味で、肩の力を抜くような感覚が生まれますね。ここに何かヒントがあるような気がします。

(2) 体験の大切さ

今のお話を聞いて、大学院で研究をしていた当時、いつも先生から「実験してください」と繰り返し言われたことを思い出しました。もう一つキーワードとして「体験」という言葉が出て来ました。この体験が重要だと思われる理由をお話しいただけますか?

多くの人は理論や言葉だけで左右されます。会社の中でも言葉とかパワーポイントの資料とかで物事を進めていこうとしますよね。それって、心が入ってない可能性が高いと感じています。人ってやっぱり自分が体験したことが体にしみこんでいくと思うんです。

だから、体験するということは「より理解すること」でもあるし、嬉しい体験をすることができれば人生も豊かになるし、他者が嬉しい体験をすることで自分も嬉しくなる。そういう意味で、僕はこの「体験」というものをすごく大事にしています。

製品のデザインやサービスも、使った人にとって良い体験になったかどうかが大事です。また、今企業の中では、「EX(Employee Experience)」と言って社員の体験の視点で見ることによって結果としてビジネスにつながるということも言われています。これも体験がキーワードになっています。

★EXとUXの掛け合わせ

本イベントでもPwCコンサルティングの土橋さんがEXについてお話しくださいました。このEXは山﨑さんがやってこられたUXと非常に親和性が高いと思いますが、EXとUXとの掛け合わせについてはどのようにお考えですか?

EXもUXもお客様に良い体験をしてもらうことでビジネスを広げるという点では共通していますが、何よりも提供する側の社員が良い体験をしていないとお客様に良い体験を継続して提供できないという点に留意しなければいけないですね。そういう意味では、社員の良い体験とお客様の良い体験はイコールだと思っています。

最近は、いろんなことがマニュアル化されていたり、AIがすぐに教えてくれたりしますよね。

その影響か、「失敗しないこと」や「正しいやり方を選ぶこと」が重視されるようになってきた気がします。

その結果、自分で試してみるとか、ちょっと冒険してみるような機会――つまり、実験したりドキドキしたりするような体験が少なくなってきているのかなと感じました。

今、従業員体験として必要なのは、何か新しく組織の中で冒険できることなのかもしれませんね。それが成長に繋がっていくような、そういう体験がこれからもっと必要になってくるのでしょうね。

★「私、もっと失敗してみたいんです」と言った後輩

実は私、後輩にこんな一言を言われたことがあります。

「水野さん、私もっと失敗してみたいんです。もしかしたら水野さんは先々が見えていてこのやり方がいいと見えているのかもしれないけど、1回私が自分の思う通りにやってみて、失敗してみるっていう学びを体験したいんです。」

もう、唖然として、なんて頼もしい後輩なんだろうと思いました。 同時にハッとさせられたのが、「そっか、冒険を見守るっていうことは、すごく難しいことだけど、すごく大切なことなんだな」と。後輩を信じ、冒険の機会を奪ってはいけないなと。そしたら、逆にその後輩のやり方から私がたくさん学ぶことができました。

年齢を重ねると、自分の経験から先回りしがちです。でも、それが正しいわけではない。後輩や若い人がチャレンジする姿を見守りながら、こちらも学ぼうとする姿勢がとても大切だと思いました。

★失敗について

今「失敗」というお話がありましたが、山崎さん、可能な範囲で失敗のご経験があれば、お話しいただけますか?

大体失敗してますよ(笑)。例えば黒いノートブックパソコンのデザインをしましたが、そこから派生してグレーのタイプを出した時には失敗しました。 まあ、失敗だらけですね(笑)。

(3) 企業文化について

山崎さん、最近では企業文化についても非常に関心を持たれていますね。今なぜ企業文化に関心を持たれていますか?

「アジャイルのようなことをやってみろ」と言ったとしても、みんながそう思っていなければ1人だけやっても浮いちゃうんですね。そういう意味で、ある程度文化としてやっていくことが必要だと思います。

研修などでアジャイルを勉強したとしても、それではなかなか本当のアジャイルにはならないですし。つまり、その企業の文化自体を変えていかないと創造的な活動ができないと思いますし、今まである文化の良い面は残しつつ、一方でもう一度見直して新しいところを作っていくことが必要だと思います。

それを今、いろんな企業さんでも取り組んでいます。僕自身もデザインっていう視点で新規事業のコンサルティングをする中で、良い新規事業のアイデアがあったとしても、その会社がそれを受け入れる文化がない状態だと、なかなか成功しないということを感じています。 そういう意味では文化というものにもう一度目を向ける必要があるでしょうね。

企業様から、「会社としてはチャレンジ精神をもっと育てていきたい、チャレンジが進むような文化を作っていきたい。どうしたらいいですか?」というお話をいただくことは多いです。ただ、これも実はダブルスタンダードがメッセージとして伝わっていることが往々にしてあるなと感じていまして。

チャレンジは推奨されているんだけれども、現場では失敗できない。「これをやるな、あれをやるな」で、笑顔のない状態ということも。

「アジャイルが必要だよねと言う人自身がちっともアジャイルしてない」っていうことは往々にしてありますよね。そこは僕がいつも疑問に思うところですね。特に人事部門はアジャイルが必要だと言いつつも、ちっともアジャイルなことをしていないんじゃないでしょうか。

言う人がちゃんと自分自身で示していないことは伝わらない原因でもあるし、上司が「アジャイルだ」と言いながらアジャイルなことしていなかったら下の人たちは当然(アジャイルに)やれないですよね。

言う人自身が、実践をちゃんとしていることがとても大事なところだと思うんですね。

(4) 地域から学ぶ重要性とは

山崎先生は地域の仕事も手掛けられていますが、地域から学ぶことの重要性についてはどのように思われているでしょうか?

地域活性化ってよく言いますよね。

私が携わっている和歌山県すさみ町の人は「なんで東京の人は“地域活性化”とか言うんだろう?東京の人たち自身がみんな疲れているのに」と言います。地域の人の方がよっぽど元気で活性化してるぞ、と。

80歳のお年寄りでも、みんなどんどん歩いて、農業もやって魚をとって活動しているのに、東京の人たちはみんなもう疲れ切っている。

どっちの方が活性化が必要なんだって言う話です。

それから、地域の人たちこそ「アジャイル」している。地域の人たちは、副業兼業も当たり前です。町役場の人が自分で民宿をやったり、自分で畑をやったりするのも当たり前です。

都会で言われているようなことは、地域の人たちがみんな実践している。本当に僕らは地域から学ぶことの方が多いんじゃないかと思いますね。

(5) エフェクチュエーション~未来を創り出すための5つのマインド~

1)今、手元にあるリソースから始める

2)許容可能な損失額を設定する

3)協力してくれる人を増やしていく

4)偶然の出来事を活用する

5)コントロール可能な部分に集中する

※山崎氏の投影資料をもとに抜粋・編集

4参加者との対話

~参加者の皆さんの中で、カメラオンにしてくださっている方々が、数名お声を聴かせてくださいました。それに対して山崎氏がコメントをくださいました。~

参加者Cさん

「例えば経理みたいな失敗がなかなか許されない仕事と、研究職・開発職の方のように❝失敗こそ成功への道だ❞という発想。うまく両方のやり方が両立すると良いんですが、1人の中ではなかなかバランスを取っていける人って少ないんじゃないかな、と思います。その辺はどのように考えればいいんでしょうか。」

いかに実験をして、小さな失敗をいっぱいしておくかが鍵になってきます。 大きな失敗をしてはいけないようなもののために、小さな実験を逆にいっぱいしておく。そうすれば本番のときに大きな実験はOK、失敗しなくなると思います。

山崎さんの言葉で良いなあと思うのは「反省しない」という言葉です。この言葉の意図を教えていただけますか?

反省しても物事は何も良いことがない。だから「リフレクション」なんです。反省じゃなくてリフレクションをする。何が起きたかを自分なりに冷静に見て、次はこういうふうにしたら良いよねってことを考えることが必要です。

私も実は同じように思っていまして、世代的には「自分が悪くなくてもとりあえず言い訳せずに反省して謝っておきなさい」と言われたこともありましたが、させられた反省はあくまでも対処的な感じがして、本来的な解決や改善にはならないと思いました。

今、自分の周囲には「うまくいかなかったとしても反省はしなくていいよ」と言います。反省する代わりに、どうしてうまくいかなかったのか、あの時何をどう感じたのかを振り返ってもらうことを大切にしています。

実はそのことの方が重要で、より深い原因や背景、自分の意識や前提が見つかることが多いです。すると不思議と相手の気持ちも想像することにつながり、心から申し訳なかったと思えたりもします。

Cさん、とてもいい質問ありがとうございました。

〈参加者Aさん〉

人との縁を作る、人との縁をつないでいくことが大事だというのはわかりますが、なかなかそれができないと思うんです。可能性を広げる人とのコミュニケーション、繋がり方の部分で大事にされていることがあったら教えていただけますか?

繋がりを作る一つの方法は、何か「プロジェクトを作る」ということですね。「プロジェクト」というのは共通の目標みたいなこと。例えば読書会をしてみようとか。「せっかく出会ったので何かを一緒にやってみよう」というようなことが、つながりを作るきっかけになると思うんです。

そうすると、その中で絆が深まっていったり、場合によっては相手の良い点もわかったりするので、プロジェクトを自分で作ることが必要。ただ、プロジェクトと言っても会社の大きなプロジェクトではなくて、自分が何か企画をする、例えば中華料理を食べに行くようなことでもいいと思うんですよ。自分が企画しない限り相手からは来ないわけだから。

自分が企画して、その目的を一緒にやることによって絆ができてくるということだと思います。 自分にとっても相手にとっても良いプロジェクトを考えられると良いです。

僕はもう本当になんかよくワケのわからないプロジェクトをいっぱいやっていますが、そこでいろんな面白い出来事が起きてきたり、絆が深まったりっていうことなんですね。

今の繋がりについてですが、山崎先生から見て逆にこういう繋がり方はあまりうまくいかないよというものはありますか?

そうですね。義務感で繋がるっていうのはなかなかうまくいかない場合が多いですね。 会社の仕事だと楽しさだとか興味といった部分がなくてやむを得ない場合もあると思いますが・・・。

ただ、やらされ感が出てくると良くないでしょうし、みんなでうまく成功しようなんて思わない方がいいと思うんですよね。「自分と一緒に共感してくれる1人の人と2人で始めよう」でいいじゃないですか。

組織や部門全体でやろうなんてやったら絶対うまくいかないし、反対する人も出てくると思うので、最初は、誰か自分と何かやりたいと思ってくれる人と2人で始めよう、次は3人4人と広げていこうという形で考えて繋がりを作っていかれるのが良いと思います。

5山崎氏より最後のひとこと

2年前に出版社をつくり、「Community based publishing」という取り組みを始めました。

なぜ出版社を作ったかと言うと、社会人にとって、本を作るという経験の中で知見の整理ができるからです。 知見の整理ができると、その人のスキルが伸びたり、専門家として新たな活用ができたりするんです。

また、仲間と作ることによって非常に作りやすくなります。1人だと挫けてしまうけれど仲間と一緒に本を作る。それも何年かかけて作ればいい。あんまり早く本を作ると「もう終わっちゃってつまんないな」という気分になりますし。時間をかけて作る方が面白い(笑)。

あと、本っていうのは10年後にも残る数少ないものなんです。そして、自分の人生をかけて世の中に残すことのできる数少ないアイテムでもあります。

僕は「自分の本を出すことを通じて、多くの社会人が社会で輝くスターになって欲しい」と思っているんです。なので、今、いろんな社会人の人たちに、「一緒に本を作ろうよ」って声をかけているところです。ご興味があればご連絡ください!

山崎先生、皆さま、本日はありがとうございました。山崎先生のお話を聞いて大変勇気を頂きました。 楽しさと興味を源に行動していくことで生まれるエネルギーの大切さを改めて実感します。

次回は、「ありたい自分とあるべき自分」というテーマで、2月26日にイベントを予定しております。 ご都合がよろしければ、ぜひまたご参加ください!

キャリアカウンセラー&社労士。趣味は映画・ドラマ鑑賞、ヨガ。ヨガの得意技は頭のてっぺんで立つポーズ。

この記事はいかがでしたか?

ボタンをクリックして、ぜひご感想をお聞かせください!

RECOMMENDED関連おすすめ記事

人気記事

-

PICK UP

イベント

【後編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~

2022.8.29

-

PICK UP

イベント

【中編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~

2022.4.22

-

PICK UP

イベント

【前編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~

2022.4.19

-

イベント

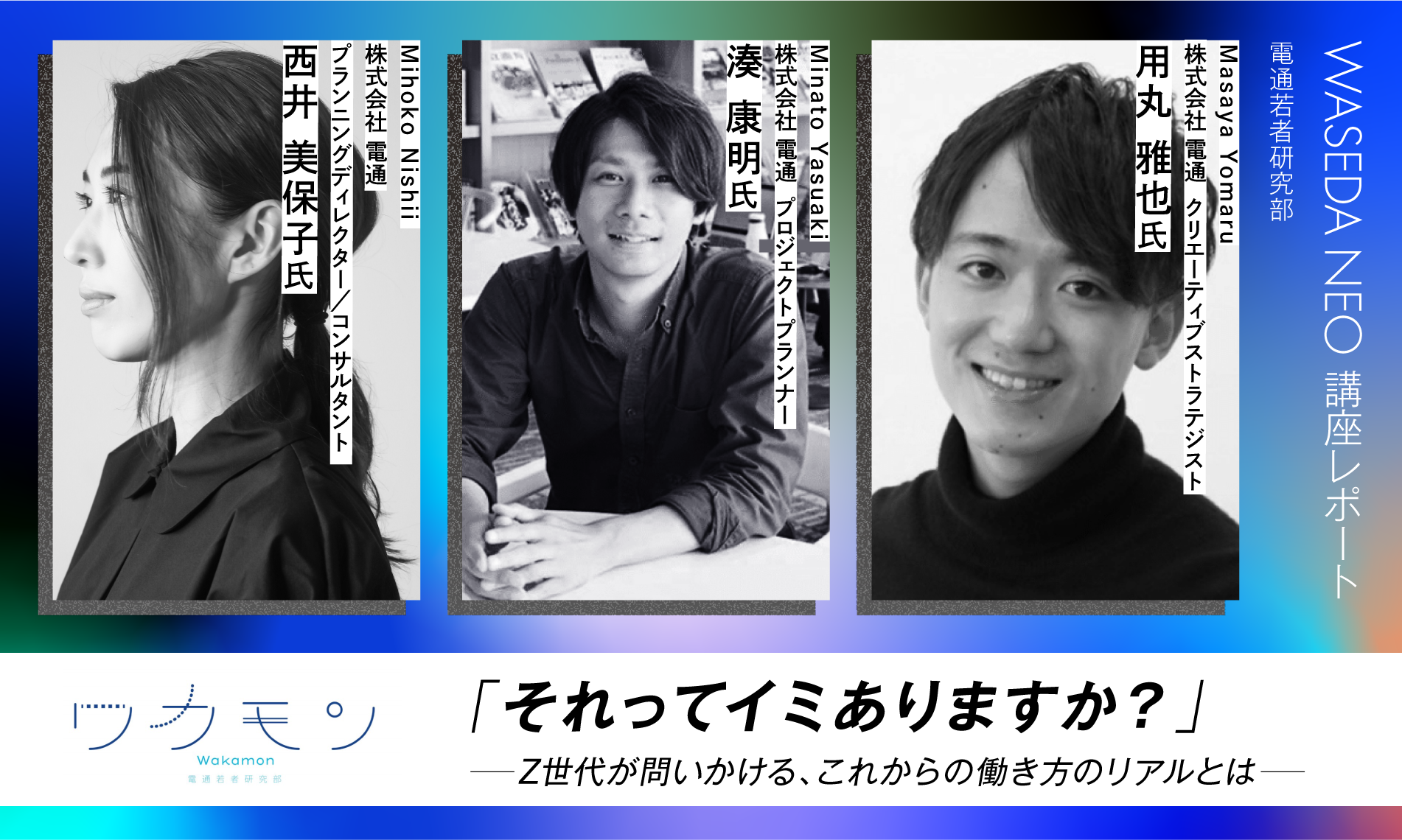

「それってイミありますか?」 -Z世代が問いかける、これからの働き方のリアルとは-

2022.2.8

-

PICK UP

特集記事

ひとり一人には役割がある。アーティスト・小松美羽氏が語る言葉と“これからのキャリア”の重なり

2020.12.28

-

インタビュー

個人

マーク・サビカス博士「コロナ禍におけるキャリア支援」 オンラインインタビュー(後編)

2020.12.4

-

インタビュー

個人

マーク・サビカス博士「コロナ禍におけるキャリア支援」 オンラインインタビュー(前編)

2020.10.30