はじめに

2022年度の新入社員が入社して、早いもので約3か月が経過しました。皆さまの組織の新入社員の様子はいかがでしょうか?一生懸命頑張っている方、やる気に満ち溢れている方もいれば、慣れない環境に四苦八苦される方、不安でいっぱいの方もいることでしょう。そんな彼らを、どのように受け入れ、どのように育成していくべきか、頭を悩ませている方も多いのではないかと思います。

こちらより、当調査のサマリーをダウンロード可能です。ぜひご活用ください!

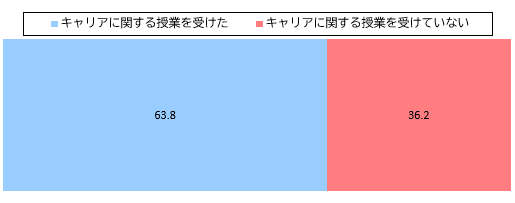

① 約6割の新入社員が学生時代に「キャリアに関する授業」を受講(Q1)

② 働く上で最も大事にしたい価値観で「心地よい環境にいること」が初の1位(Q16)

③ 会社を選んだ本音の理由第1位は「社内の人間関係や雰囲気が良さそうだから」(Q4)

④ 将来の自分イメージでは「出世を希望していない」が最多(Q6)

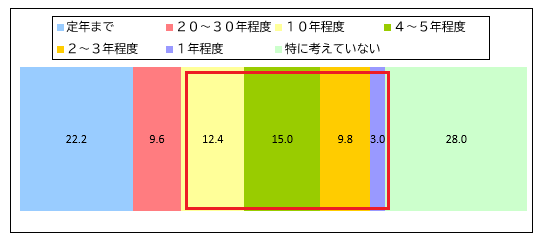

⑤ 現在の会社を「10年以内に辞める」見通しの方が4割(Q7)

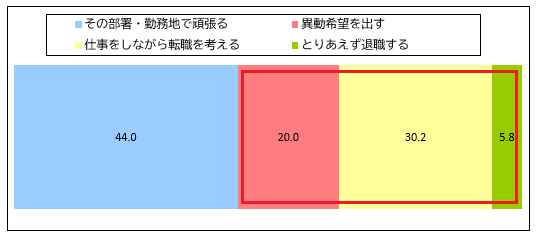

⑥ 希望以外の部署、配属地に配属された場合、半数以上が「異動希望を出す/転職を考える/退職する」(Q8)

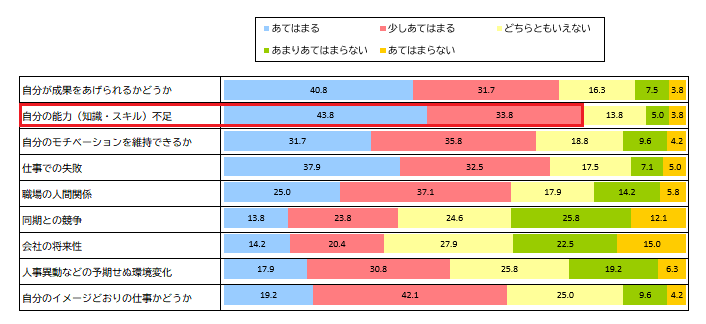

⑦ 仕事の不安として最も多いのは「自分の能力不足」が昨年に引き続き最多(Q11)

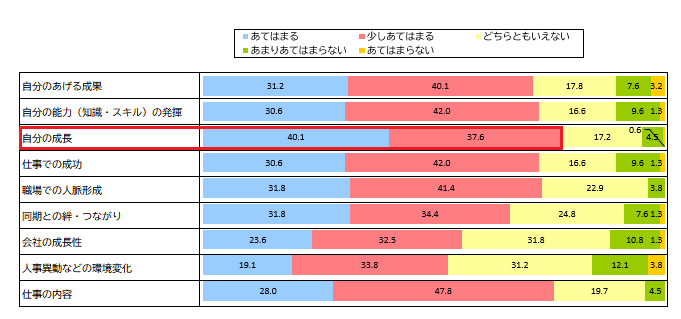

⑧ 仕事の期待として最も多いのは「自分の成長」(Q10)

① 7割弱の新入社員が学生時代に「キャリアに関する授業」を受講(Q1)

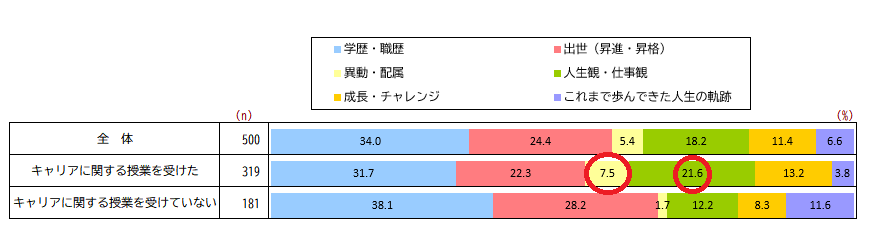

学生に対するキャリア教育が活発になって久しいですが、実際にどのくらいの方が学生時代にキャリアについて学んできたのでしょうか?まずは、学生時代のキャリアに関する授業の受講有無を尋ねたところ、約6割の方が受講したと回答しています。

Q1:学生時代にキャリアに関する授業を受けましたか。

Q2:Q1で「1 はい」と答えた方に質問します。キャリアに関する授業を受けて、どのような印象を持ちましたか。

Q3:「キャリア」という言葉について、どのようなイメージを持っていますか。

② 働く上で最も大事にしたい価値観で「心地よい環境にいること」が初の1位

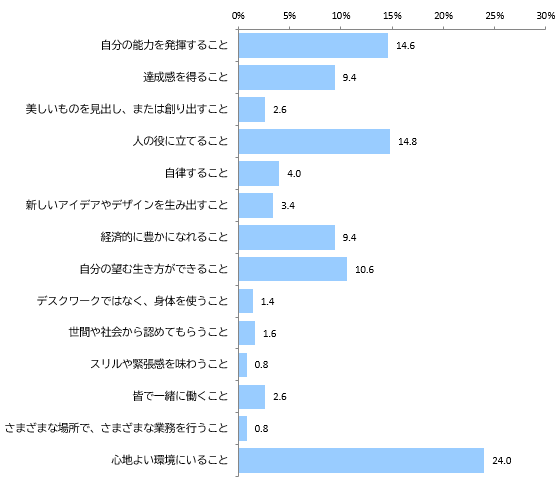

Q16:働く上であなたが最も大事にしたいものを1つ選んでください。

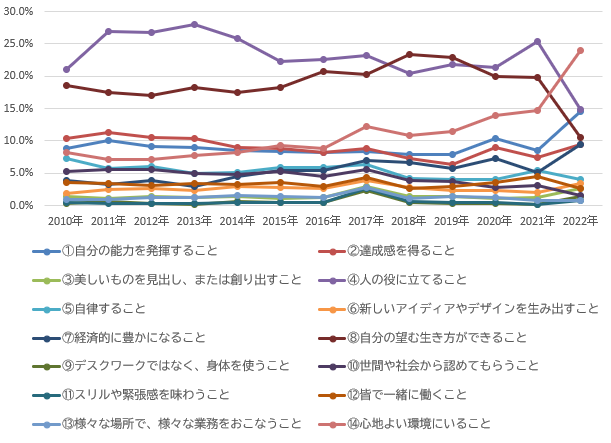

Q16:「働く上で最も大切にしたい価値観」結果の経年比較

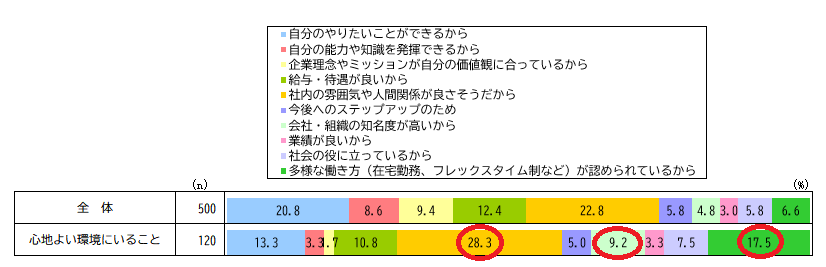

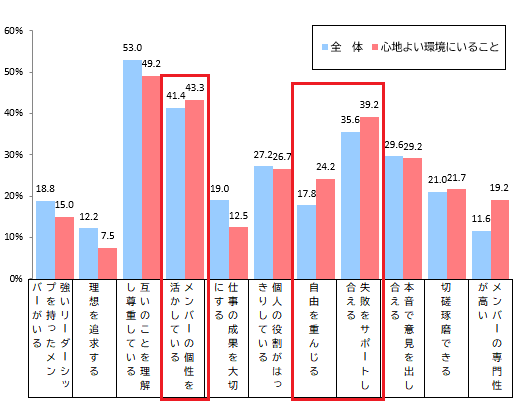

「心地よい環境」を追求する姿勢は、会社を選んだ理由、理想とする上司像、理想のチーム像にも反映されているようです。Q4「会社を選んだ本音の理由」では、「社内の雰囲気や人間関係が良さそうだから(28.3%)」、「多様な働き方(在宅勤務、フレックスタイム制など)が認められているから(17.5%)」「会社・組織の知名度が高いから(9.2%)」という回答が、全体と比較すると多いことがうかがえます。反対に「自分の能力や知識を発揮できるから」「企業理念やミッションが自分の価値観に合っているから」という選択肢を選んだ方は、全体に比べると少なくなっています。

Q16の「最も大事にしたい価値観」において「心地よい環境にいること」と回答された方の「会社を選んだ本音の理由」

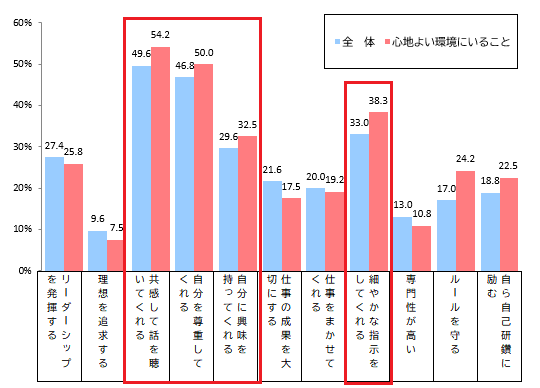

Q16の「最も大事にしたい価値観」において「心地よい環境にいること」と回答された方の「理想の上司像」

Q16の「最も大事にしたい価値観」において「心地よい環境にいること」と回答された方の「理想のチーム像」

失敗を恐れることは、もはや当たり前のこと。だとすれば、上司や先輩社員からの新入社員へのかかわり方も、これまでどおりのやり方ではなく、工夫を重ねていくことが必要になるでしょう。

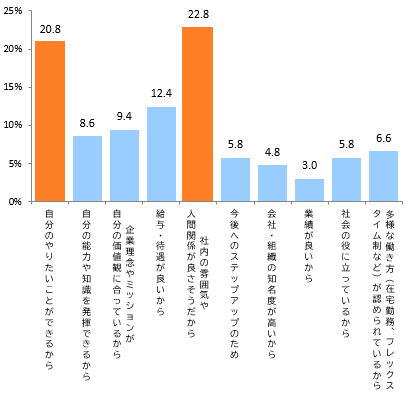

③ 会社を選んだ本音の理由第1位は「社内の人間関係や雰囲気が良さそうだから」

Q4:今の会社を選んだ”本音の”理由はなんですか。

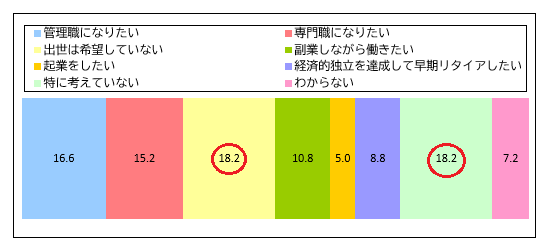

④ 将来の自分イメージでは「出世を希望していない」が最多

Q6:仕事の中で、将来の自分についてどのようなイメージを描いていますか。

⑤ 現在の会社を「10年以内に辞める」見通しの方が4割

Q7:今の会社で、いつまで働き続けたいですか。

この結果を良しとするのか、それとも防ぐべきものと捉えるのかは組織の戦略によって異なってくるかと思いますが、早期の離職を防止するためには、職場における関係の質の向上や、働きやすい環境づくりといった、エンゲージメントを高める施策の導入が欠かせません。

また、キャリアビジョンを描いて社内で活躍する具体的なイメージを持たせる、自分の強みや価値観を仕事に活かせるようにするなど、早い段階でのキャリア教育も有効だと考えられます。

⑥ 希望以外の部署、配属地に配属された場合、半数以上が「異動希望を出す/転職を考える/退職する」

Q8:もし希望以外の部署、勤務地に配属された場合、どうしますか。

⑦ 昨年までに引き続き、仕事の不安で最も多いのは「自分の能力不足」

Q11:仕事に対する不安の具体的な内容

⑧ 仕事の期待で最も多いのは「自分の成長」

Q10:仕事に対する期待の具体的な内容

<まとめ>

こちらより、当調査のサマリーをダウンロード可能です。ぜひご活用ください!

調査期間:2022年4月

調査方法:オンライン上での選択式アンケート

調査対象:2022年4月に新卒入社した新入社員

回答数:500名

プロモーションイベントの企画運営、各種映像教材のナレーションを担当。

クラシック映画と某ポイントを貯めることが好き。「お菓子作りとか得意そうだね」とよく言われます。

この記事はいかがでしたか?

ボタンをクリックして、ぜひご感想をお聞かせください!

RECOMMENDED関連おすすめ記事

人気記事

-

PICK UP

イベント

【後編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~

2022.8.29

-

PICK UP

イベント

【中編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~

2022.4.22

-

PICK UP

イベント

【前編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~

2022.4.19

-

イベント

「それってイミありますか?」 -Z世代が問いかける、これからの働き方のリアルとは-

2022.2.8

-

PICK UP

特集記事

ひとり一人には役割がある。アーティスト・小松美羽氏が語る言葉と“これからのキャリア”の重なり

2020.12.28

-

インタビュー

個人

マーク・サビカス博士「コロナ禍におけるキャリア支援」 オンラインインタビュー(後編)

2020.12.4

-

インタビュー

個人

マーク・サビカス博士「コロナ禍におけるキャリア支援」 オンラインインタビュー(前編)

2020.10.30