日本マンパワー関西支社では、企業人事担当者の方を対象に、キャリア開発支援の参考情報をご提供し、参加者同士で情報交換をしていただくセミナーを開催しています。

第3回目セミナーは「若手社員のキャリア開発支援」をテーマに開催。今回も活発な議論と情報交換が行われました。本記事ではその内容の一部を再構成の上ご紹介します。

●第3回目セミナー 2025年7月14日実施

●登壇者 秋本暢哉(株式会社日本マンパワー マネジメントコンサルタント)

*延べ1000社以上のキャリア開発支援に従事

●執筆:石澤寧(エン・モア合同会社) 編集:緒方雪絵(株式会社日本マンパワー)

早期離職の現状と、企業への悪影響

2若手社員の定着率を高める「キャリア開発支援」と、ベースとなる2つの概念

(1)やりがいなど「内的キャリア」を高めるのに役立つ「ジョブ・クラフティング」

(2)経験を持論化し、実績につなげ、外的キャリアの積み重ねに役立つ「経験学習」

3キャリア志向 5つのタイプ ~キャリア志向の観点から、若手社員の定着率低下への対応策を考える~

(1)キャリア志向5つのタイプ

(2)今、キャリア志向を踏まえた若手社員育成が重要な理由

4キャリア志向5つのタイプ別 キャリア開発支援のポイント

(1)「ダブルドライブ型」への支援

(2)「評価・市場価値重視型」への支援

(3)「やりがい重視型」への支援

(4)「安定・現状維持型」への支援

(5)「バランス重視型」への支援

(6)全タイプに共通する傾向

5参加者の声

(1)年代によるキャリア知識・キャリア観の違いと対応方法

(2)社内公募などの制度運用の難しさ

1早期離職の現状と、企業への悪影響

秋本:厚生労働省の調査によると、大卒者の3年以内の離職率は、直近10年間、ほぼ30%で推移し、高止まりしています。

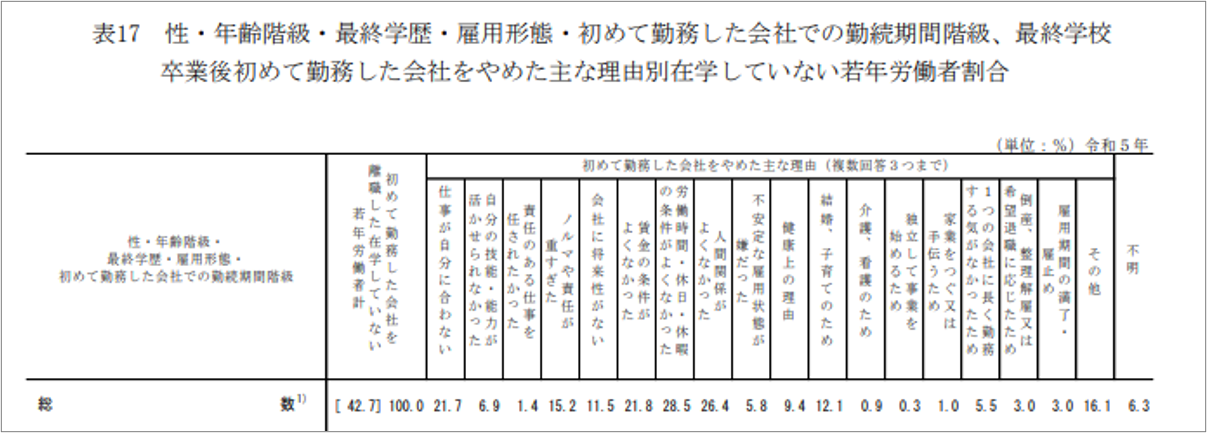

なぜ若手社員は、早い段階で会社を辞めてしまうのでしょうか。厚生労働省が「初めて勤務した会社を辞めた主な理由」を調査したところ、「労働時間・休日・休暇などの労働条件が悪かった」「人間関係がよくなかった」という理由に次いで、「仕事が自分に合わなかった」という声が多く、仕事とのミスマッチが離職の大きな要因となっていることがわかります。

ほかにも、従来からある「給与・待遇」「労働時間」に加えて、「仕事のやりがい」「人間関係」「キャリアの見通しが持てない」「自己成長を感じられない」など、より内面的・個人的な要素が増加しており、若い世代の離職理由は年々多様化しています。

出典:厚生労働省 令和5年若年者雇用実態調査「初めて勤務した会社をやめた主な理由」

若手社員の定着率が低下し、早期離職が増えると、企業には以下のようなマイナスの影響があります。

◎育成コストの無駄

◎再採用に追加コストがかかる

◎業務負担の偏りと既存社員の疲弊

◎職場の士気・チームワークの低下

人事の面だけでなく、経営的にもまた現場の運営の面からも、様々な弊害をもたらす可能性があるのが、若手社員の定着率の低下、早期離職です。

2若手社員の定着率を高める「キャリア開発支援」と、ベースとなる2つの概念

秋本:ここで、若手社員のキャリア開発支援に役立つ2つの概念をご紹介します。「ジョブ・クラフティング」と「経験学習」という考え方です。

(※当社では、ジョブ・クラフティングの考え方を取り入れた研修を2015年から、経験学習を取り入れた研修を2024年からご提供しています。この内、ジョブ・クラフティング研修は、既に120社超で導入され、大変ご好評をいただいています。)

(1) やりがいなど「内的キャリア」を高めるのに役立つ「ジョブ・クラフティング」

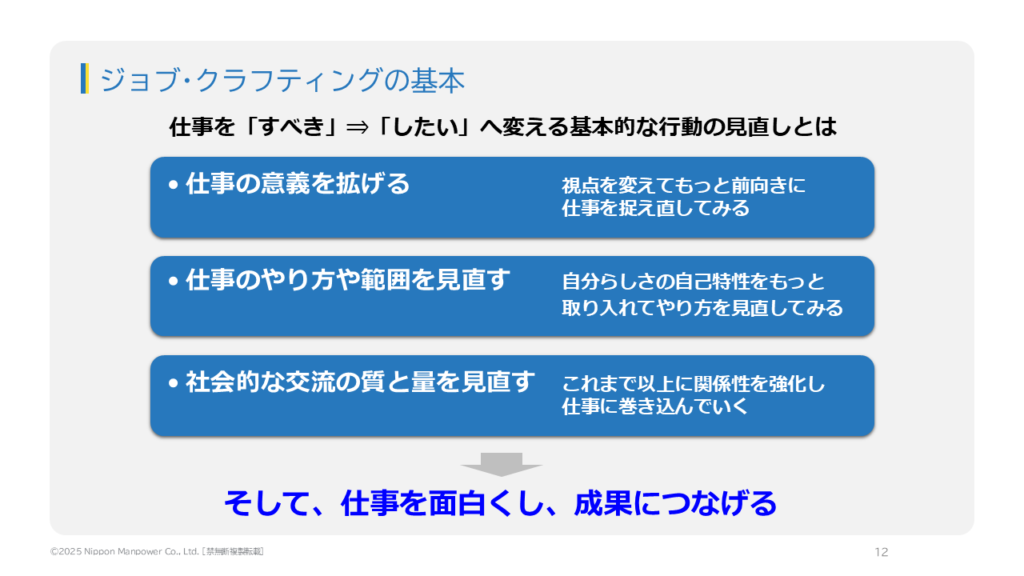

ジョブ・クラフティングとは、「自分の仕事を自分なりに工夫して意味づけし直し、“やりがい”や“納得感”を高めていく手法」のことです。

2001年に、アメリカのイェール大学経営大学院で組織行動論を研究するレズネスキー准教授とミシガン大学のダットン教授により提唱され、日本でも、2010年頃から注目されるようになってきました。

ジョブ・クラフティングの具体的な行動には、たとえば、業務の“意味”や“自分なりの価値ある目標”を自分で再定義する、顧客と積極的に関わることで自分なりの役割を見出す等があります。主体的な工夫や挑戦が「やりがい」や「成長実感」を生み、社員の心理的安全性や定着率を高める効果があるため、「内的キャリア支援」の手法の1つとして用いられています。

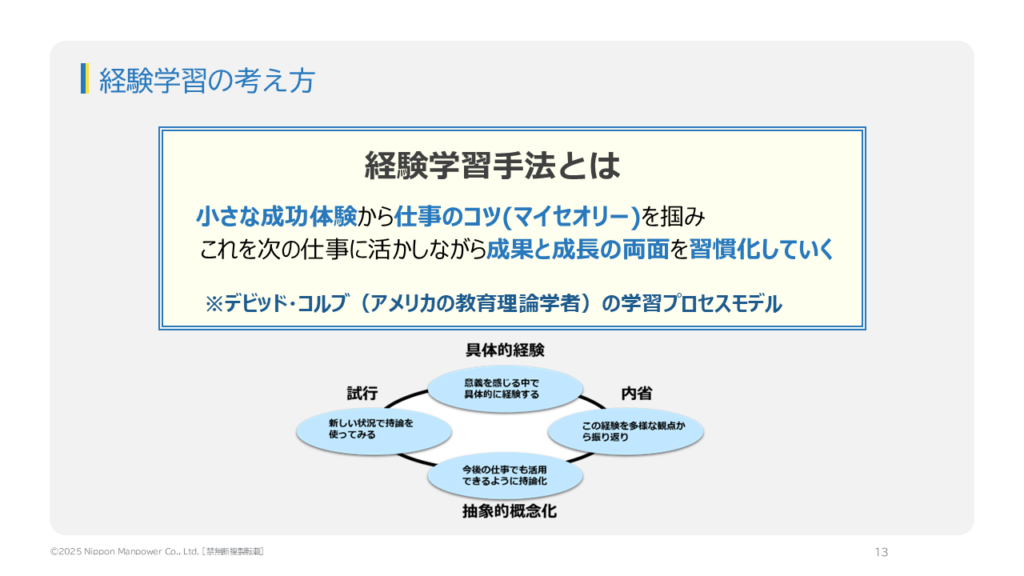

(2) 経験を持論化し、実績につなげ、外的キャリアの積み重ねに役立つ「経験学習」

経験学習は、1970年代に、アメリカの著名な教育理論家であるデビッド・コルブ氏によって提唱された学習プロセスモデルです。

「経験→内省(振り返り)→抽象的概念化(持論化)→次の行動で活用」という学習サイクルを回し、成果と成長を習慣化していくものです。

ビジネスの場面での具体的な行動としては、失敗や成功体験を言語化し、次にどう活かすかを考えたり、メンバーや上司からフィードバックを受けてスキルアップを図ったりする等が挙げられます。この経験学習サイクルは、成果や実績といった「外的キャリア」を積み重ねていくのに効果があります。エンプロイアビリティ(雇用され得る能力)を高める効果がある、と言い換えてもよいかもしれません。

「自分は仕事をする能力を持っている」という自信にもつながるため、 離職を防止する効果もあります。

ジョブ・クラフティングと経験学習を取り入れた新人・若手社員教育の企業事例を、以下で詳しく紹介しています。

ぜひご覧ください!

3キャリア志向 5つのタイプ ~キャリア志向の観点から、若手社員の定着率低下への対応策を考える~

秋本:若手社員の定着率の低下、早期離職という課題に対して様々なアプローチが考えられますが、今回は「キャリア志向」という観点から対応策を考えてみたいと思います。

先ほど、やりがいなどの「内的キャリア」を高めるのに役立つジョブ・クラフティング、実績などの「外的キャリア」を積み重ねるのに有効な経験学習の考え方を紹介しました。若手社員の中には、やりがいなど内的キャリアを重視する人もいれば、実績を積み重ね、昇進昇格していく外的キャリアを重視する人もいるでしょう。

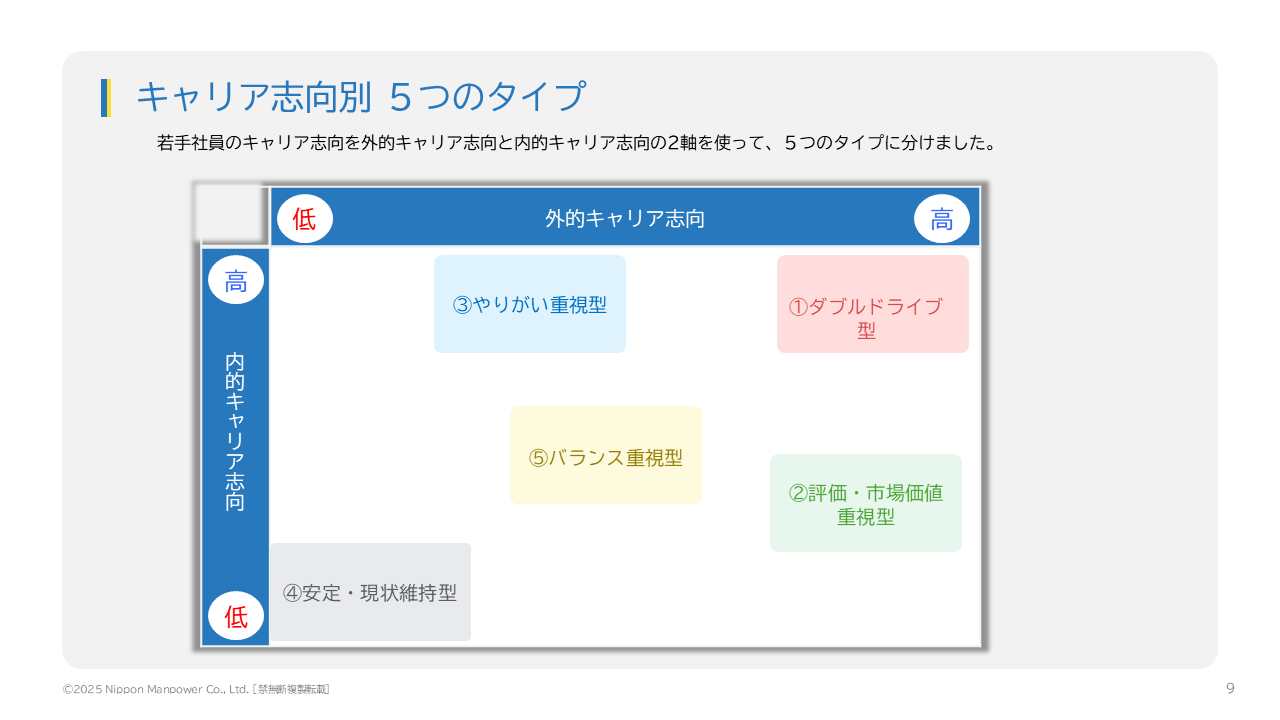

次に挙げるのは、今までの企業・自治体へのご支援例をもとに、今年、私が考案した「キャリア志向別5つのタイプ」というチャート図です。これは、内的キャリアと外的キャリアを2つの軸として、若手社員のキャリア志向を5つのタイプに分類したものです。

(1) キャリア志向5つのタイプ

①ダブルドライブ型

昇進や昇給など、外から見えやすい外的キャリアに対する志向が高いと同時に、自分の価値観ややりがいなど、内面的な充実に対する志向も高いタイプ。内的、外的両方のキャリアをエンジンとして走り、「成長もしたいし、やりがいも持ちたい」と考えている。

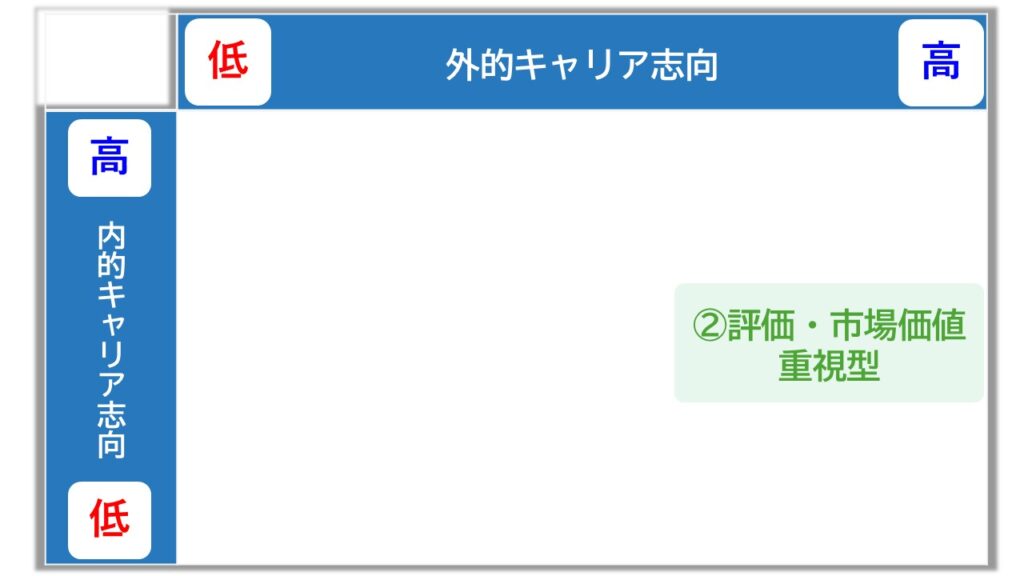

②評価・市場価値重視型

外的キャリア志向が高い半面、内的キャリアへの志向は低めなタイプ。自分の市場価値を高めることに関心があり、「ゆるい職場ではスキルが身に付かない」と転職にも積極的。

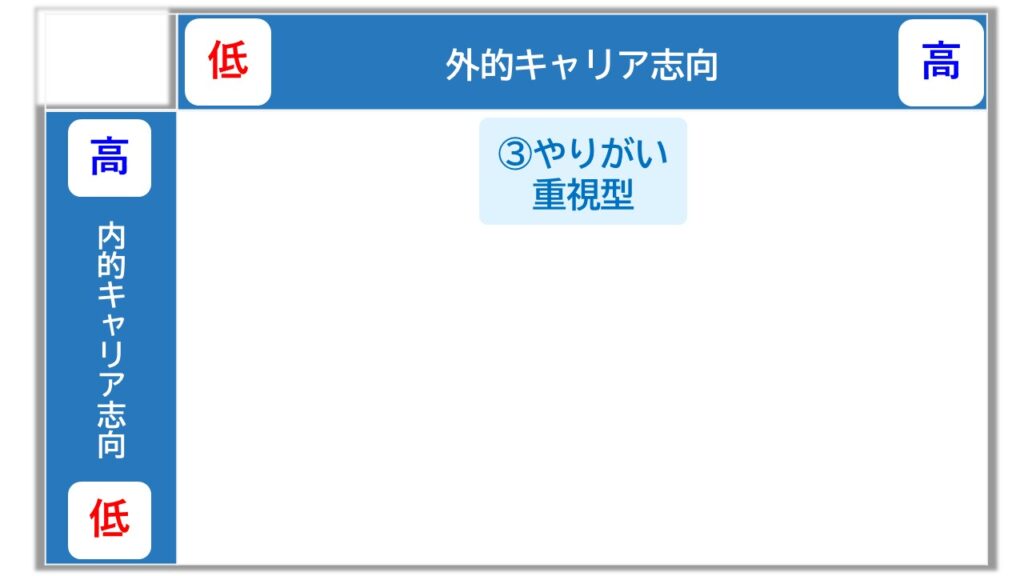

③やりがい重視型

外的キャリア志向よりも、内的キャリア志向が高いタイプ。自分らしさや社会的意義など、仕事の意味や、価値観への共感を重要視。

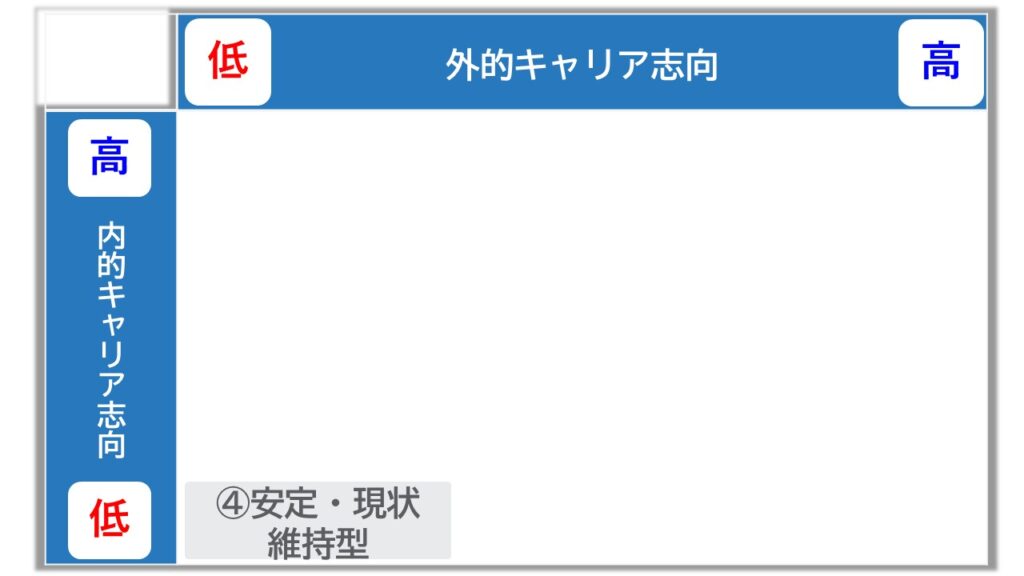

④安定・現状維持型

外的キャリア、内的キャリアの志向がともに低い。昇進や内面の充実を仕事に求めず、安定して働けてストレスの少ない環境を重視する人は、このタイプに当てはまる可能性が高い。

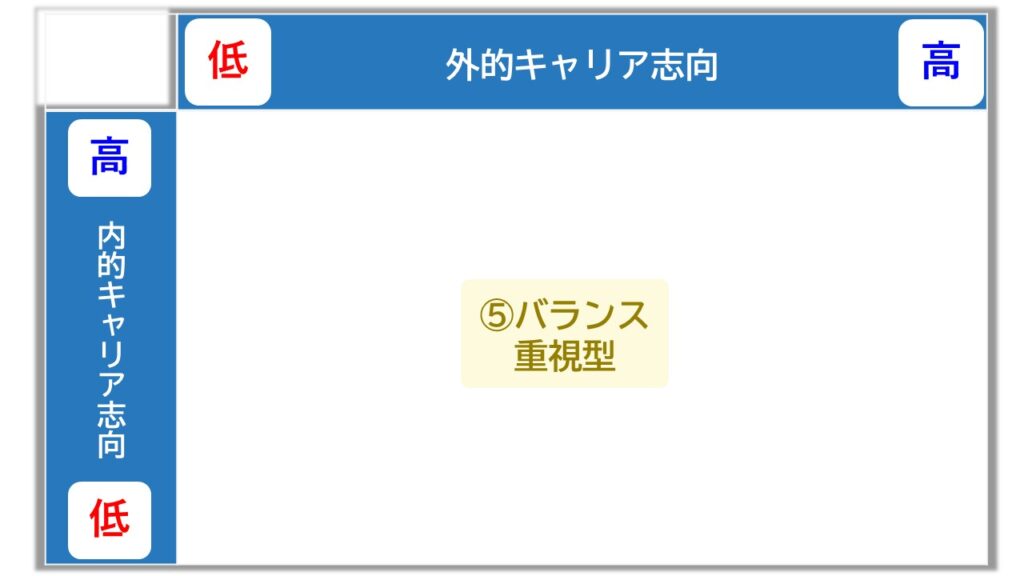

⑤バランス重視型

外的キャリア、内的キャリアともに、志向は中ぐらい。成長して自分の価値を高めたいという気持ちがある程度はある一方で、やりがいもそれなりに大切にしたいというタイプ。

(2) 今、キャリア志向を踏まえた若手社員育成が重要な理由

第1章で触れた「若手社員の離職理由」や、当社で実施している新入社員意識調査の結果からも、若手社員のキャリア志向が年々多様化している傾向がうかがえます。

そうであるならば、若手社員の育成を画一的に行うのではなく、個々のキャリア志向を踏まえて設計・実行していく方が、より効果があがるでしょう。

もちろん、若手社員全員が、必ずしも、この5つのキャリア志向タイプに当てはまらないかもしれません。この5つのタイプは、「うちの会社は、どういうタイプがいるかな?」と考え、自社の若手社員の志向に、よりフィットした育成手法を考える1つのきっかけとして、ご活用頂ければと思っています。

次章では、それぞれのタイプに合わせた支援方法を紹介します。

4キャリア志向5つのタイプ別 キャリア開発支援のポイント

秋本:それでは、どのようなキャリア開発支援を行なっていけばよいのか、若手社員のキャリア志向のタイプ別にご紹介します。

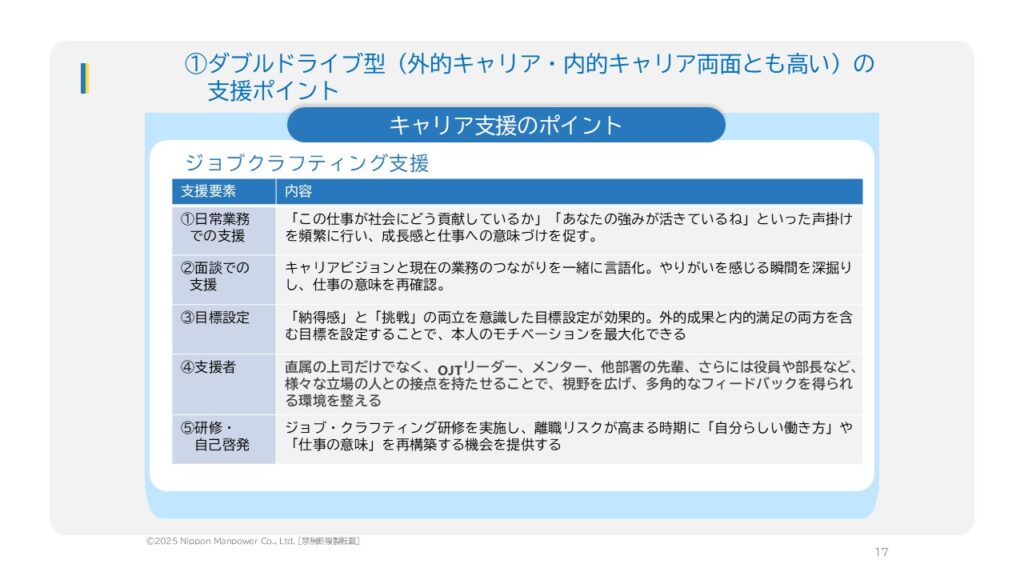

支援ポイントを、①日常業務での支援、②面談での支援、③タイプ別目標設定、④支援者、⑤研修・自己開発という5つの側面から見ていきましょう。

【ご案内】

レポートでは、紙面の関係でダイジェストでのご紹介になりますが、各志向タイプについて、「ジョブ・クラフティング」「経験学習」それぞれの観点から詳細な関わり方を紹介した資料もご用意しております。

ぜひ、下記からダウンロードください!

(ダウンロード頂ける資料のサンプルです。

画像を押すと拡大資料が別ウィンドウで開きます。)

(1) 「ダブルドライブ型」への支援

ダブルドライブ型の若手社員は、「実績を積みたい」という思いと、「やりがいなどの内面も満たされたい」という思いを両方持っているので、キャリア開発の促進がしやすいタイプです。

内的キャリアを育てる「ジョブ・クラフティング」的な関わりとしては、「この仕事が社会にどう貢献しているか」の説明や、「あなたの強みが活きているね」といった声掛けを頻繁に行い、日常業務のなかで、成長感と仕事への意味づけを促すのがポイントです。

また支援の際には、直属の上司だけでなく、メンターや他部署の先輩や役員など、様々な立場の人との接点を持たせると、多角的なフィードバックが得られるので、若手社員自身の視野が広がります。

また、人事の担当者や責任者など、キャリアパスや評価制度に詳しいメンバーが関与することで、若手社員の外的キャリア志向に応える体制を整えるのも有効です。

(2) 「評価・市場価値重視型」への支援

このタイプは、自分のスキルや市場価値を最も重視するため、早期離職につながる場合も少なくありません。そのため、業務の成果がどのように市場価値につながるかを具体的に伝えることが重要です。

具体的には、「この提案、クライアントから高評価だったよ」など、第三者評価や成果の“見える化”を意識した声掛けが効果的です。

スキルアップや資格取得に対する関心も高いので、スキルアップ研修や、成果発表の場があると、より望ましいでしょう。

同時に、仕事の意味や価値観への共感を少しずつ育てる意識で、面談時に、「どんな仕事に達成感を感じる?」など、内的キャリアへの関心を高める問いかけ・声掛けを並行して行うことも重要です。

(3) 「やりがい重視型」への支援

内的キャリア重視で、仕事に対する納得感や自分らしさ、社会的な意味などを大切にするタイプです。そのため、「あなたの存在がチームにとって大切」「この仕事が社会に貢献している」といった声掛けが非常に効果的です。また、感謝の言葉や共感を示すフィードバックも、本人のモチベーションの維持に役立ちます。

また、経験学習を意識した関わりとしては、日常の仕事のなかの小さな成功体験について、「あなたらしい工夫が活きたね」と認めることが、本人の自己効力感の向上につながります。

(4) 「安定・現状維持型」への支援

このタイプは、変化や挑戦よりも安定した環境やルーティン業務を好む傾向が強いため、安心や存在価値を感じられる声掛けやケアが重要です。

また、ルーティン業務の中の小さな成功や工夫をしっかり認め、「この手順、前よりスムーズになったね」等と、自己効力感を高めながら、仕事への納得感ややりがいを少しずつ育てていくことが大切です。

(5) 「バランス重視型」への支援

ワークライフバランスを大切にするタイプには、その姿勢を認める声掛けが大切です。もし、リモートワークなど柔軟な働き方を活用している場合は、その工夫や成果を認めることで本人の仕事への納得感ややりがいが高まるでしょう。

成果と成長両方への関心を活かすため、「この成果、あなたの工夫が活きているね」といったフィードバックをしながら、「どんな工夫が成果につながったか」といった問いかけを通じて、仕事の「持論化」を支援することも重要です。

(6) 全タイプに共通する傾向

さて、タイプ別に支援ポイントをご紹介してきましたが、「自分の意志で成長・活躍を目指す」ことを重視するのは、どのタイプにも共通しています。そのため、“やらされ感”を持たないように、「選択肢を示し、後押しする支援」が重要と言えるでしょう。

また、失敗も含めて経験を可視化し、「小さな成功体験」を積み重ねられるように、所属以外の部署、経営層、人事などが連携し「多層的な支援」を行なうことも効果的です。

第2章で触れたように、ジョブ・クラフティングと経験学習を併用しながら、「自分なりのやりがい(内的キャリア)」と「成長実感・成果(外的キャリア)」の両輪を支援し、タイプに応じて比重を調整していくのが、若手社員のキャリア開発支援のベストプラクティスではないかと考えています。

5参加者の声

~秋本からの情報提供の後、参加者がグループに分かれ、若手社員への支援を中心に、キャリア開発の取り組みや課題について、積極的な情報交換が行われました。その中で挙がった意見、感想の一部をご紹介します。~

(1) 年代によるキャリア知識・キャリア観の違いと対応方法

◆マネジメント層の「キャリアに関する研修」や「意識向上」も必須

「いまの若手社員は学生時代からキャリアに関して学んできている。管理職以上のメンバーに、キャリアの知識や面談スキルを身につけてもらわないと、若い社員たちから見放されてしまうかも・・・」

◆時間感覚のズレ

「じっくり経験を積んでほしくて、10年くらいは同じ業務を続けてほしいのだけれど、『3年もやったのに、いつまで同じ仕事を続けなくてはならないの?』という感覚の若手社員も多い。キャリアについて、時間感覚のズレがあると感じている。」

◆若手社員自らが指名できるメンター制度の紹介

「私達のグループでは、ある企業の、入社1・2年目の新入社員自身がメンターを指名できる制度の話で盛り上がった。直属の上司や同じ部署の先輩だけでなく、近隣の部署の相談しやすい先輩も指名できるそう。

また、面談内容も細かい縛りを設けずに提供しているそうで、キャリアコンサルティングとは別の形で、若手社員の本音を引き出す取り組みをしているのが印象的だった。」

「新入社員自身がメンターを指名できる制度は面白いですね!若手に限らず、ミドルシニア社員も、価値観や働き方は多様化してきているので、新入社員自身が指名できると、より自分にフィットするメンターが選べるのかなと思いました。」

(2) 社内公募などの制度運用の難しさ

◆社内公募制度の運用の難しさ

「私達のグループでは、FA制度や社内公募制度、入社3年後以降に希望部署に異動できるチャレンジ制度といったものを導入しても、運用が難しいという声が多くあがりました。具体的には、以下のような意見です。

・チャレンジしたいという積極的な理由ではなく、現在の部署から異動したいという消極的な理由からの利用者が多い

・公募制度を利用しようとすると、希望者のいる部署から「抜けられるのは困る」という声が出てうまくいかない場合がある」

「後任を手当てするのが難しいというのは、社内で、社員の能力・スキルが可視化されていないのが、原因の一つではないでしょうか」

「FAや社内公募といった制度があると、社員はキャリアを選択できる可能性を感じて安心します。しかし、制度だけでは全てが解決できません。やはり、ハード・ソフトの両面からアプローチするのが重要だと思います。

もし、消極的な理由から社内公募を希望する社員がいたら、面談やキャリアコンサルティングを通じて、背景や悩みを聞くことをおすすめします。

異動先で何をなしとげたいのか目的を聞き、異動しないと希望が実現しないのか、問題が解消されないのか聴くことも重要だと思います。」

次回第4回は「キャリア開発と組織開発の関係と課題解決のポイント」をテーマに開催いたします。引き続き、関西の人事担当者の皆様の情報交換の場として活用いただければと思います。

エン・モア合同会社代表。編集者/ライター。ビジネス誌のインタビューを中心に幅広いテーマの記事を執筆。

この記事はいかがでしたか?

ボタンをクリックして、ぜひご感想をお聞かせください!

RECOMMENDED関連おすすめ記事

人気記事

-

PICK UP

イベント

【後編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~

2022.8.29

-

PICK UP

イベント

【中編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~

2022.4.22

-

PICK UP

イベント

【前編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~

2022.4.19

-

イベント

「それってイミありますか?」 -Z世代が問いかける、これからの働き方のリアルとは-

2022.2.8

-

PICK UP

特集記事

ひとり一人には役割がある。アーティスト・小松美羽氏が語る言葉と“これからのキャリア”の重なり

2020.12.28

-

インタビュー

個人

マーク・サビカス博士「コロナ禍におけるキャリア支援」 オンラインインタビュー(後編)

2020.12.4

-

インタビュー

個人

マーク・サビカス博士「コロナ禍におけるキャリア支援」 オンラインインタビュー(前編)

2020.10.30