日本マンパワーでは、今年も4月に2025年度の新入社員500名を対象に、「キャリアへの意識」や「働くことに対する価値観」についてアンケート調査を行いました。

新入社員の皆さんが今どんなことを考えているのか、調査結果をもとに、働く上で大事にしたい価値観、期待と不安など、テーマ別に分けてご紹介します。

ぜひ、今回の調査結果を、新入社員へのフォロー、若手社員のオンボーディング施策、来年度の研修プログラムを考える際のヒントとしてご活用ください!

●新入社員意識調査2025 質問項目

Q1:ご所属の組織の業界について、あてはまるものを1つ選んでください。

Q2:あなたのご所属の組織では、新入社員研修を実施していますか。

Q3:あなたのご所属の組織における新入社員研修では、具体的にどのような内容を学びましたか。

Q4:今の会社を選んだ”本音の”理由はなんですか。

Q5:「働くこと」について、どのようなイメージを持っていますか。

Q6:仕事の中で、将来の自分についてどのようなイメージを描いていますか。

Q7:今の会社で、いつまで働き続けたいですか。

Q8:もし希望以外の部署、勤務地に配属された場合、どうしますか。

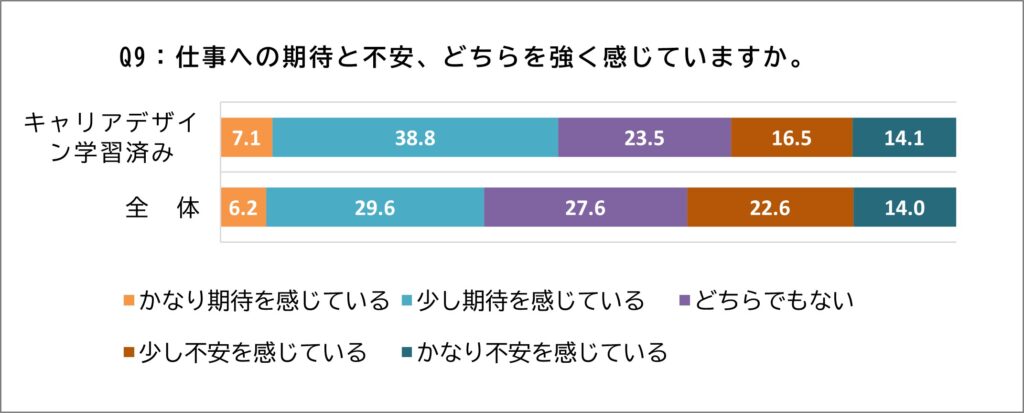

Q9:仕事への期待と不安、どちらを強く感じていますか。

Q10:Q9で「1 かなり期待を感じている」、「2 少し期待を感じている」と答えた方に質問します。それは何に対する期待でしょうか。

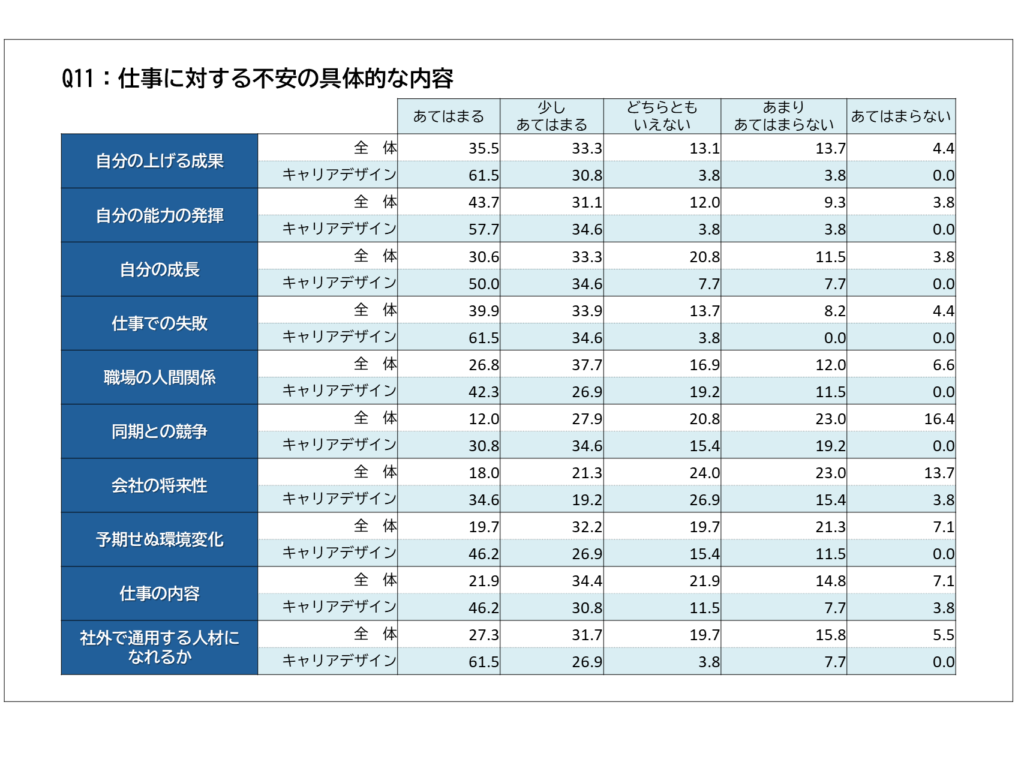

Q11:Q9で「4 少し不安を感じている」、「5 かなり不安を感じている」と答えた方に質問します。それは何に対する不安でしょうか。

Q12:あなたにとって、理想の上司とはどんな上司でしょうか。

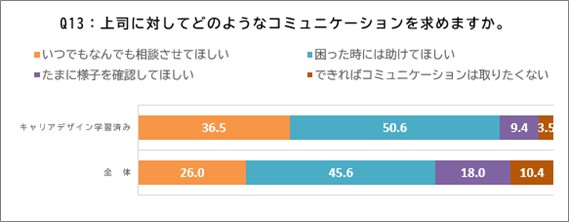

Q13:上司に対してどのようなコミュニケーションを求めますか。

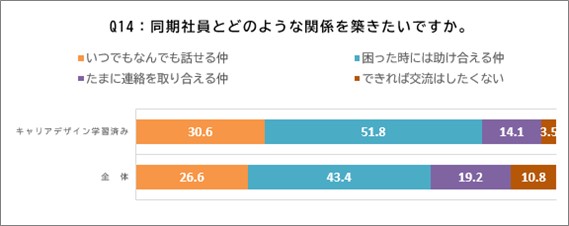

Q14:同期社員とどのような関係を築きたいですか。

Q15:あなたにとって、理想的なチームとはどのようなチームですか。

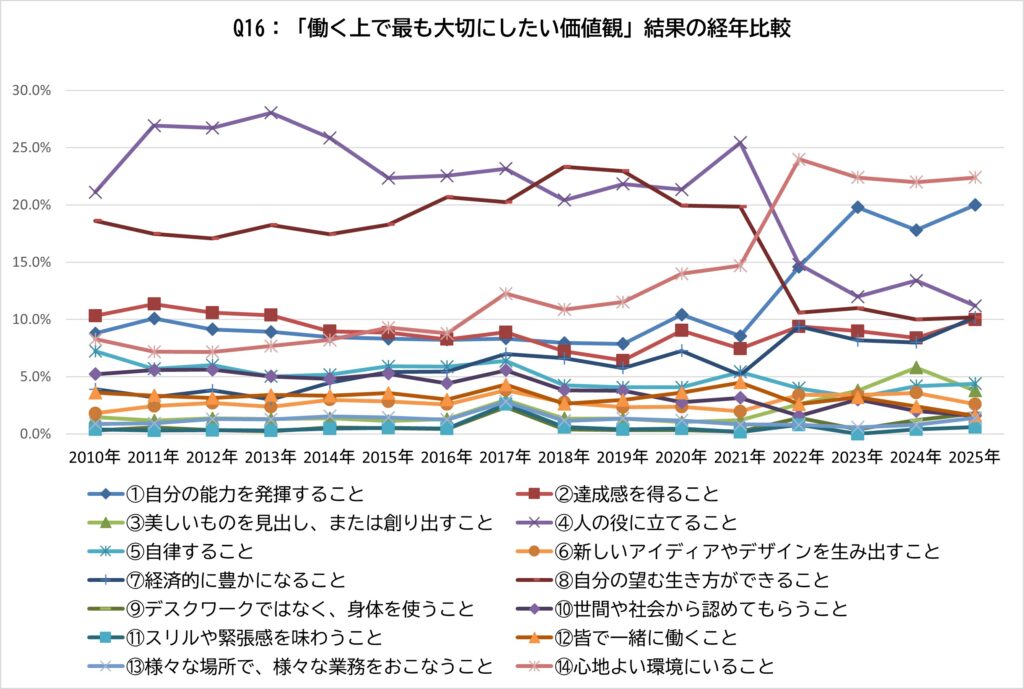

Q16:働く上であなたが大事にしたいものを「すべて」選んでください。また、その中で、最も大事にしたいものを1つ選んでください。

1働くうえで重視する価値観

調査結果から見えてきた傾向

働くうえで重視する価値観:「心地よい環境にいること」が4年連続で1位。ただし2位との差は僅差で、昨年以上に価値観の多様化が進んでいる(Q16結果より)。

2010年の調査開始以来、継続して尋ねている「働く上で最も大事にしたい価値観」では、今年も「心地よい環境にいること」が20.6%で第1位に選ばれました。

第2位「自分の能力を発揮すること」(20.0%)、第3位「人の役に立てること」(11.2%)の順位は昨年と同様です。過去3年で「心地よい環境にいること」は最も低い数値、「自分の能力を発揮すること」は最も高い数値になっており1位と2位との差はわずか0.6ポイントです。

また、「働く上で大事な価値観を全て選ぶ」設問(Q16)では、数字の突出が減り、回答がさまざまな項目に分散する傾向が出ており、昨年以上に価値観の多様化が感じられます。

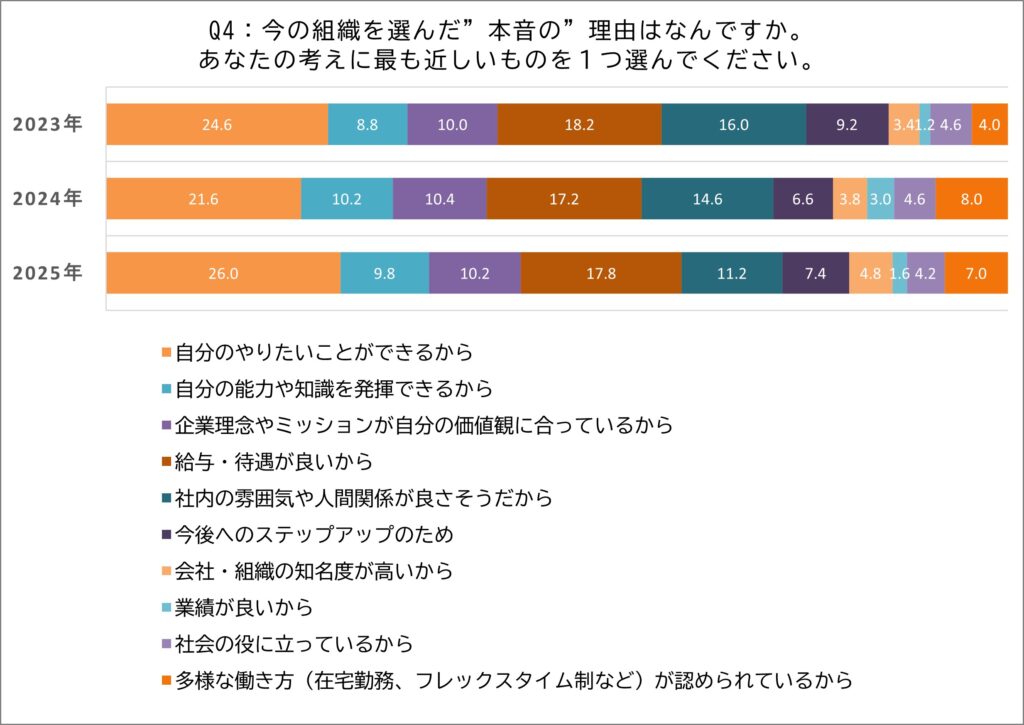

2会社選びの本音

調査結果から見えてきた傾向

会社を選んだ本音の理由は「自分のやりたいことができるから」が3年連続で1位に。

「給与・待遇が良いから」も継続して2位をキープ。一方で「社内の雰囲気や人間関係」へのこだわりは薄れる。次点は「企業理念やミッションが自分の価値観に合っているから」。(Q4結果より)

会社を選んだ本音の理由としては、昨年同様に「自分のやりたいことができるから」(26.0%)が最も多い回答となりました。

2位「給与・待遇が良いから」(17.8%)、3位「社内の雰囲気や人間関係が良さそうだから」(11.2%)も昨年同様の順位です。「自分のやりたいことができるから」が前年比4.4ポイント増加し過去3年で最も高い数値だったのに対し、「社内の雰囲気や人間関係が良さそうだから」に関しては過去3年で最も低い数値となっています。

給与や待遇などのハード面、会社の雰囲気や人間関係などのソフト面の両方を重視しつつも、自身の「やりたいこと」により重きを置いているのが見て取れます。また次点として、「企業理念やミッションが自分の価値観に合っているから」(10.2%)」が挙がっているのも、継続して見られる傾向です。

3働くことへのイメージ

調査結果から見えてきた傾向

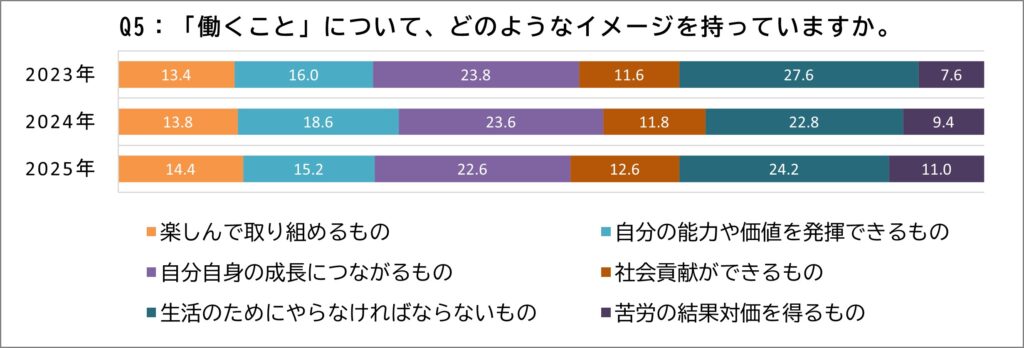

働くことへのイメージ:「楽しんで取り組めるもの」「社会貢献ができるもの」「苦労の結果対価を得るもの」が過去3年間で最も高い結果に。上位と下位の差が縮まり多様性が顕著に表れています(Q5結果より)。

「生活のためにやらなければならないもの」「自分自身の成長につながるもの」「自分の能力や価値を発揮できるもの」がトップ3なのは3年連続ですが、「楽しんで取り組めるもの」「社会貢献ができるもの」「苦労の結果対価を得るもの」は過去3年間で最も高い結果となり、上位と下位の差が縮まっています。働くことへのポジティブさもありながら現実的な視点も持ち合わせていることが伺えます。

4仕事への期待と不安

調査結果から見えてきた傾向

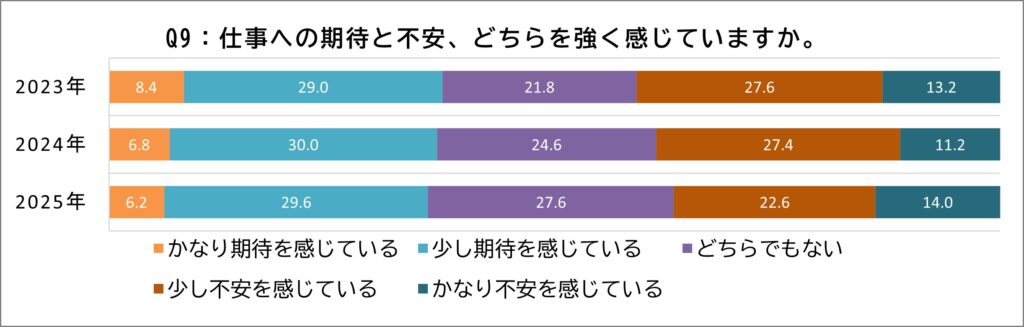

仕事への期待と不安:「どちらでもない」が増加。期待や不安を感じている割合は過去3年で最も低い(Q9結果より)。

「かなり期待を感じている」「少し期待を感じている」が合計で35.8%、「かなり不安を感じている」「少し不安を感じている」が合計で36.6%で両方とも過去3年間で最も低い結果になりました。「どちらでもない」は昨年比3.0ポイント増加の27.6%。

仕事に対してドライに捉えている層が増加傾向にあると言えるかもしれません。

5上司やチームへの期待

調査結果から見えてきた傾向

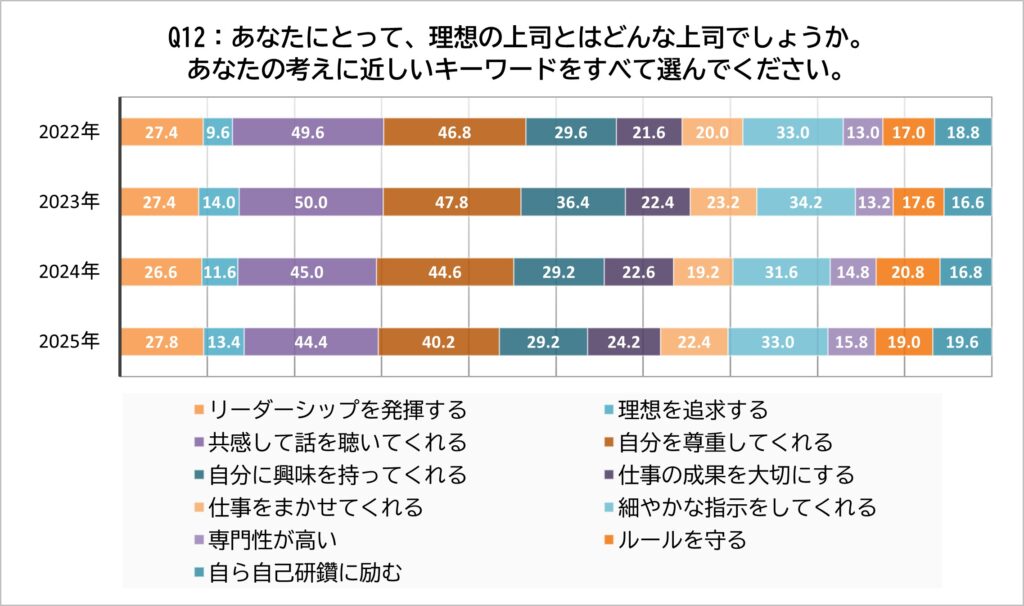

上司やチームへの期待:「リーダーシップの発揮」「自ら自己研鑽に励む」ことや「専門性」「個」を重視する傾向が強まる。

一方で「共感」「尊重」は継続して高水準ながらも減少傾向にある(Q12・15結果より)。

理想の上司像に関する問いでは、「共感して話を聞いてくれる」(44.4%)が昨年より若干ポイント落としながらも3年連続で首位。「自分を尊重してくれる」(40.2%)も4.4ポイント落としながらも2位をキープ。どちらの選択肢も過去3年間で最も低い結果となりました。

一方で、「リーダーシップを発揮する」(27.8%)「仕事の成果を大切にする」(24.2%)「自ら自己研鑽に励む」(19.6%)「専門性が高い」(15.8%) などの選択肢が過去3年間で最も高くなっており、上司自ら率先垂範する姿に理想をみているようです。

6上司や同期とのコミュニケーション

調査結果から見えてきた傾向

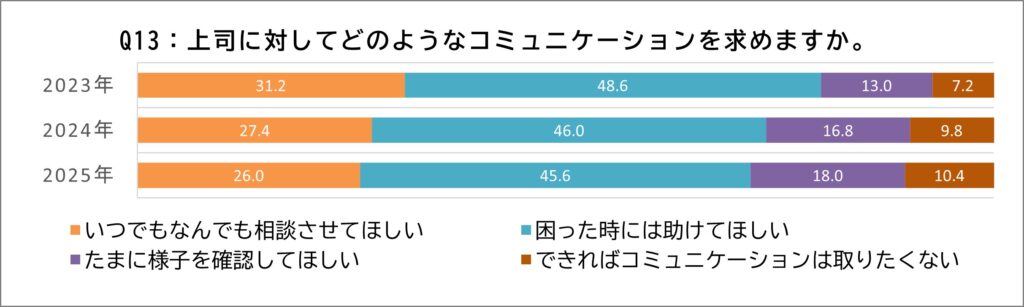

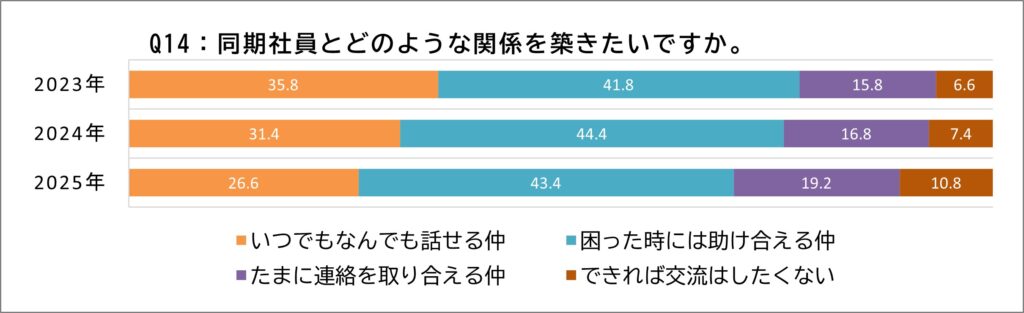

上司や同期とのコミュニケーション: 上司・同期との関係性については、さっぱりした距離感を望む傾向が強まる(Q13・14結果より)。

(上司に対し)「いつでもなんでも相談させてほしい」、(同期と)「いつでもなんでも話せる仲」は、過去3年間で最も低い結果に。

一方で、(上司に対し)「たまに様子を確認してほしい」「できればコミュニケーションは取りたくない」、(同期と)「たまに連絡を取り合える仲」「できれば交流はしたくない」が最も高い結果になりました。

社内ではさっぱりとした関係性を望む傾向が表れています。

7キャリアデザイン学習の効果

昨今、人的資本経営に関連する施策や激しい環境変化への対応策として、入社後の早い段階からキャリア自律を教育プログラムに組み込む企業が増えています。

そこで今年も新たに、新入社員研修期間中の学習内容に関する問いを設けました。その中からキャリアデザインを学んだ新入社員の傾向について見てまいりましょう。新入社員研修中にキャリアデザインを学ぶことは、どのような影響があるのでしょうか。

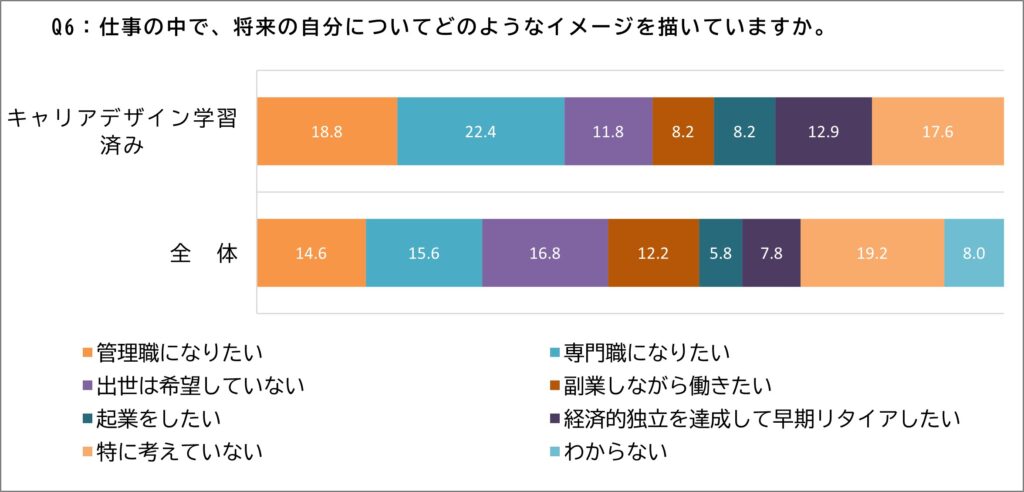

(1) 将来像の具体化

将来の自分のイメージを持つ割合は、全体で約7割。キャリアデザインを学んだ層では8割を超える(Q6結果より)。

「出世は希望していない」も含め、何らかの将来イメージを持っている新入社員は、全体では昨年同様に7割に上ります。キャリアデザインを学んだ新人に絞ると、8割以上がイメージを持っている結果となりました。全体と比較しますと、管理職への意欲は4ポイント以上増加、「わからない」は0ポイントという結果になりました。

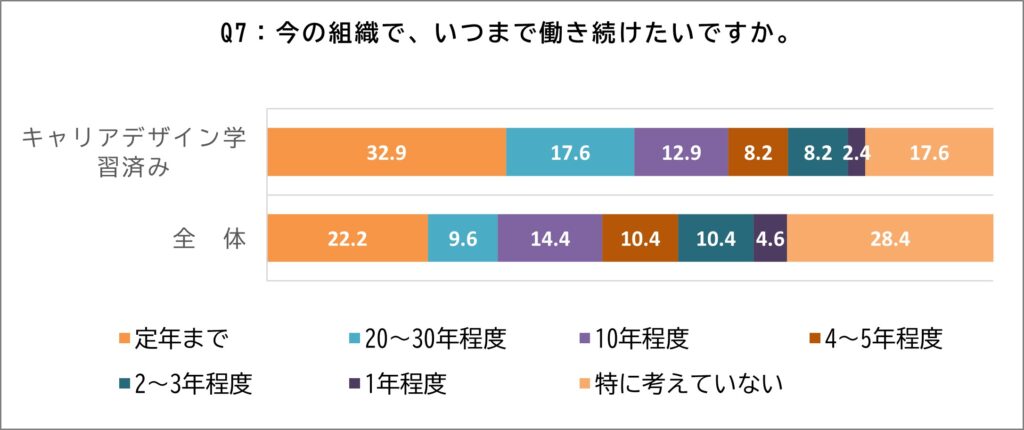

(2) 定着意識の向上

全体の4割が「10年以内に退職」と回答する一方、キャリアデザイン学習者の半数以上が「20年以上働く」と回答。昨年より増加(Q7結果より)。

全体回答としては、過去3年間同様に10年以内に4割の方が現在の会社を退職する見通しを持っています。キャリアデザインを学んだ新人の場合、全体回答と比較して「定年まで」の回答が全体比約10ポイント増加、「20~30年程度」は8ポイント増加。

逆に「特に考えていない」は11ポイント減少しています。結果として、全体回答と変わって半数以上が現在の会社で20年以上働く見通しを持っていることがわかりました。組織の中でどのように活躍するか、どのように貢献していくか、具体的なイメージを持ってもらうことの重要性が表れているといえます。

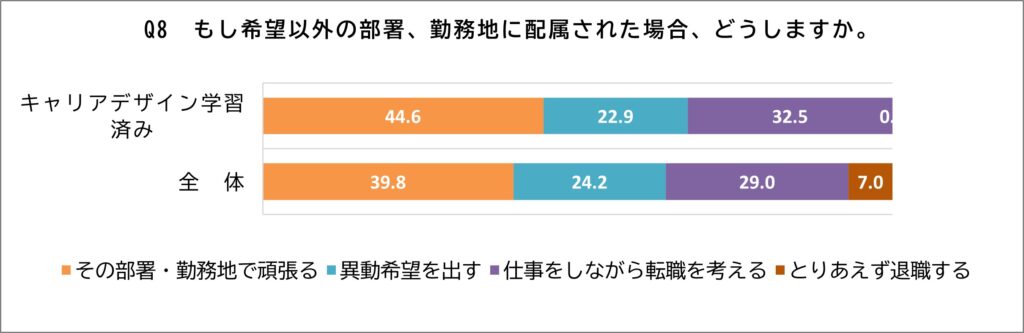

(3) 希望外配属時の対応力

希望外の部署に配属された場合でも、「異動希望・退職」の回答が減少(Q8結果より)。

全体回答では「異動希望を出す」が26%、「とりあえず退職する」が6.6%と、3割以上が異動や退職に直結する回答をしていました。

キャリアデザインを学んだ新人に関しては、「異動希望を出す」が22.4%と全体に比較して微減、「とりあえず退職する」は昨年同様に0%でした。また、「その部署・勤務地で頑張る」も全体より約8ポイント多く、こちらも昨年同様に希望以外の部署へ配属された場合でも、前向きに仕事へ取り組もうとする傾向が見られます。

(4) 仕事への期待感

学習者は仕事への期待が高まる一方、具体的な業務面では不安も増加傾向(Q9・11結果より)。

キャリアデザインを学んだ新入社員の仕事への期待感(「かなり期待を感じている」「少し期待を感じている」)は、全体と比較すると約10ポイント多く、期待感が明らかに醸成されているようです。

しかし、Q9で「少し不安」「かなり不安」と回答した方に限定して具体的な不安項目を尋ねたところ、キャリアデザインを学習した層では、全体と比較して「あてはまる」「少しあてはまる」と答える割合が高い傾向が見られました。

これは、働くことや職務内容に対する理解が深まった結果、将来像がより明確かつ現実的に描けるようになり、それに伴って不安も抽象的なものから具体的なものへと変化した可能性があります。

ここについては、上司や先輩など周囲からの定期的なサポートが必要とされる側面です。また、組織としては、今後、社員一人ひとりの成長をどのような体制で支援していくかを明確に示すことが重要です。加えて、異なる立場の社員との交流の場を設けることや、経営理念・ビジョンの浸透を図る取り組みも、社員の理解と納得感を高める上で有効な施策となるでしょう。

(5) コミュニケーション意欲

上司・同僚との関係構築に前向きな姿勢が見られる(Q13・14結果より)。

上司や同期とのコミュニケーションに関しては、全体結果よりも前向きな結果が見られました。上司に対しては「いつでもなんでも相談させてほしい」が10ポイント、同期との望ましい関係については「いつでもなんでも話せる仲」が4ポイント増加しています。

8まとめ

近年、新入社員の価値観がますます多様化しており、今年の調査結果にもその傾向がはっきりと表れています。

「働くうえで何を大切にしたいか」「仕事にどんなイメージを持っているか」といった複数の設問において、昨年よりも回答のばらつきが大きくなっており、一人ひとりの志向の違いがより鮮明になってきました。

こうした価値観の広がりに加えて、労働市場の流動化も進んでいる今、せっかく優秀な人材を採用しても、早期に離職してしまったり、仕事への意欲が思うように高まらなかったりするケースが増えてきています。

これからの人材育成では、自社の未来を担う若手社員が、長く、そしていきいきと活躍していけるように、個々の価値観やニーズに寄り添った支援体制を整えていくことが、ますます重要になってくるでしょう。

●早期のキャリア自律支援は、仕事や組織への貢献意欲向上に有効

仕事への意欲を高める取り組みはさまざまありますが、今年の調査でも昨年に続き『キャリアデザイン学習』に着目し、その効果を改めて検証しました。

新入社員研修の中でキャリアデザインを学んだ人は、全体の約2割。彼らの回答を見てみると、仕事への意欲や組織への貢献意識、チームで協働する姿勢などが、他の回答者と比べて高い傾向にあることがわかりました。

新入社員の段階から、自らのキャリアを主体的に描く力を育み、自分の強みや価値観を活かして社内で活躍するイメージを持てるよう支援することは、エンゲージメントの向上につながり、長期的に活躍できる人材の育成において、今後ますます重要になってくると考えられます。

一方で、キャリアデザインを学んだ新入社員は、仕事に対する理解が深まるぶん、不安を感じやすくなる傾向も昨年同様に見受けられました。こうした不安を和らげるためには、上司との1on1などを通じてキャリアについて対話する機会や、同期との交流の場を設けることが有効です。実際、キャリアデザインを学んだ新入社員ほど、上司や同期との密なコミュニケーションを求める傾向が強く見られました。

上司や同期との関わりを通じて安心感や信頼関係が築かれることで、仕事に対する不安が軽減され、「働くこと」への前向きな意欲を持ち続けることができると考えられます。

●リアリティショックへの処方箋としての「自己理解」

アンケート項目「会社を選んだ本音の理由」では、今年も「自分のやりたいことができるから」が4年連続で最多の回答となりました。しかし、実際の業務内容や人間関係など、すべてが期待通りに進むとは限りません。入社後に理想と現実のギャップに直面し、いわゆる“リアリティショック”を経験する新入社員も少なくありません。

こうした状況にどう向き合い、早期に自律的なキャリア形成へとつなげていくか。その鍵となるのが「自己理解」です。

与えられた業務(=MUST)に対して、自分の強みや価値観(=WILL)をどう重ねていくか。そのためには、まず自分自身を深く知ることが必要です。また、周囲のメンバーからのフィードバックを受けることで、自己理解の幅が広がり、前向きな行動につながっていきます。継続的なサポートがあることで、新入社員は安心して自分らしい働き方を模索できるようになります。

新入社員の希望に配慮する企業が増えている今だからこそ、リアリティショックを受けた際の支援体制も、より一層求められていると言えるのではないでしょうか。

組織、上司、そして新入社員本人、それぞれが働きかけを行いながら、主体的な行動と成長を促していくことは、早期戦力化だけでなく、変化の激しい環境にも柔軟に対応できる“強い組織づくり”にもつながります。

今回の調査結果が、各社における新入社員育成の取り組みに少しでもお役立ていただければ幸いです。

プロモーションイベントの企画運営、各種映像教材のナレーションを担当。

クラシック映画と某ポイントを貯めることが好き。「お菓子作りとか得意そうだね」とよく言われます。

この記事はいかがでしたか?

ボタンをクリックして、ぜひご感想をお聞かせください!

RECOMMENDED関連おすすめ記事

人気記事

-

PICK UP

イベント

【後編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~

2022.8.29

-

PICK UP

イベント

【中編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~

2022.4.22

-

PICK UP

イベント

【前編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~

2022.4.19

-

イベント

「それってイミありますか?」 -Z世代が問いかける、これからの働き方のリアルとは-

2022.2.8

-

PICK UP

特集記事

ひとり一人には役割がある。アーティスト・小松美羽氏が語る言葉と“これからのキャリア”の重なり

2020.12.28

-

インタビュー

個人

マーク・サビカス博士「コロナ禍におけるキャリア支援」 オンラインインタビュー(後編)

2020.12.4

-

インタビュー

個人

マーク・サビカス博士「コロナ禍におけるキャリア支援」 オンラインインタビュー(前編)

2020.10.30